〖プロローグ〗

これから語るのは、アトリエに泊まった最後の晩に見た、小春の出てきた長い夢のことだ。

それはまるで「夢見」のような、長い長い夢だった。

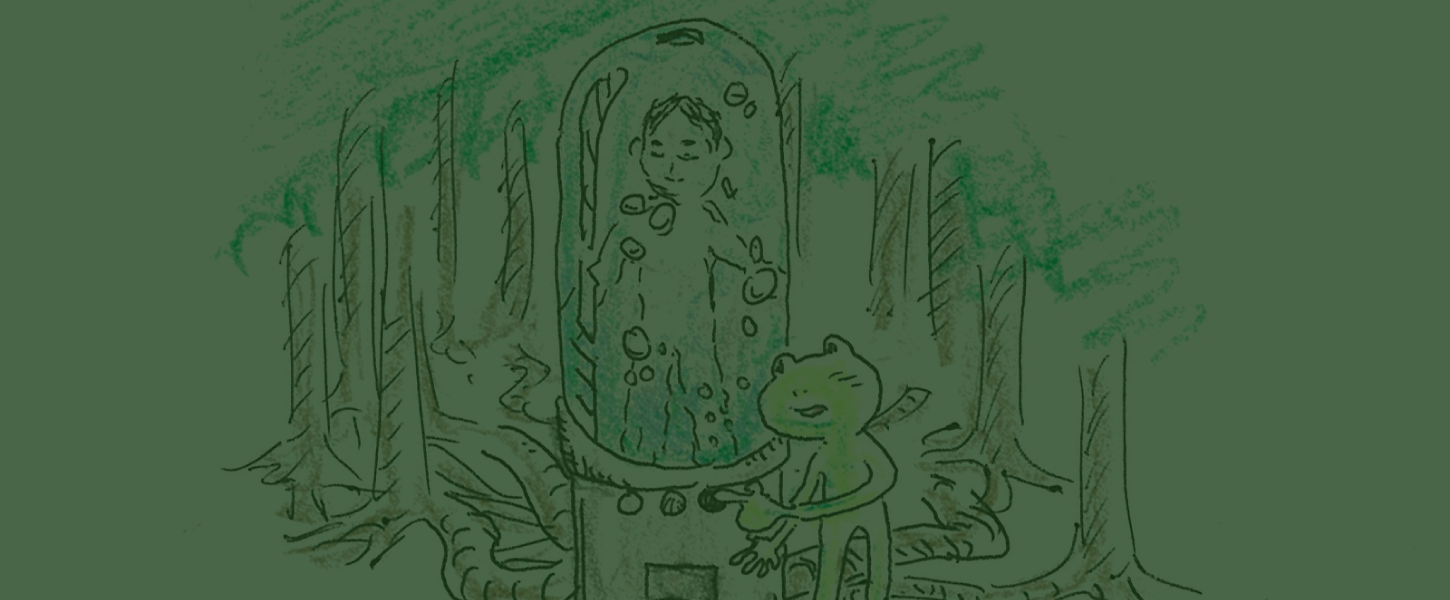

絵という扉の向こうで出会った祖父との心の交流が、僕の中にも受け継がれている夢見の能力を目覚めさせたのだろうか。

夢の中で僕は、小春だった。

僕という意識はその夢の中にどこにもいなく、小春が話す「僕」のことも、自分でない誰かのことのようだった。

夢から帰ってきて振り返ったとき、小春の目や耳や体を借りて、彼女として世界を感じたのだと分かった。

その体験は夢でよくあるように、時間や空間が混線したものだったが、特別不思議だと思うわけでもなく、僕の中を流れる夢見師の血もあいまって、それは新たな時空へと旅をしてきたようなものだった。

気づいたとき、僕は電車の座席に小春で座っていた。

そして彼女である私は思った、

もう10年ぶりかもしれない、この街に来るのは。

今でも街の匂いは変わっていなかった。電車のドアが開いた瞬間に入ってきたその街の空気は、わずかに潮の匂いがした。

海に近いせいもあるのだろう、そんなふうに私は自然と考えた。以前はその海から運ばれた空気に気づきもしなかった。

ホームを歩き、改札を出るころにはもう鼻が慣れてしまったせいか、ただの無味無臭の空気となっていた。でもそのことが、この街の中に全身で浸かって街と同化しているという感覚を私に与えた。

心底休まる想いがした。

ふと思い出し、この街に住んでいたときはしょっちゅう足を運んでいた喫茶店へと進んでいった。その思い出したことが、まるでこの街の意識にコンセントし、あとは街の意識の方が私という車両を見えないレールの上に乗せ、車両基地まで牽引するかのように、頭も心も空っぽのまま足がその喫茶店へと連れて行ってくれた。

路地裏のひっそりとしたお店の扉を開けると、すぐに女性マスターと目があった。

ほんの一瞬の間をおいて、私の口が語った。

「ここで、このお店を手伝って暮らしたい…」

* * *

マスターとの付き合いは古かった。

私が大事な人をこの世から見送って、本当に長いこと空っぽのままに暮らしていたとき、自分のためにどう時間を使ったらいいのかさえ分からずに、気持ちが納まらないでいた時期に知り合った。

これまでも何度か行き来したことのあるこの路地裏に、その時だけはなぜか店の看板が目にスッと入ってきて「発見」した。

空っぽの自分の置き所を見つけたように感じて扉を開けたときのことを、昨日のことのように思い出す。

初対面の私にマスターは語った。

「人間もさ、宇宙に運航する星みたいなものでね。それぞれの軌道の上を進みながらも、ある時期は近づいたり、またあるタイミングでは星々が、日食や月食の時みたいにまっすぐに並んだりするように、あなたとこのお店も時々刻々とお互いの存在の距離とでもいったものを変えてるんだと思うの。今日はたまたまその距離が近くてあなたの視界に入ったのね、きっと。扉を開けてくれてありがとう。」

“土星の輪”という名の喫茶店とその女性マスターとは、そんなふうにして付き合い始めた。

「私のことはアイリと呼んでね。」

「あっはい! アイリさん。」

それからほぼ毎日のように土星の輪のカウンター席には、アイリさんとのおしゃべりを楽しむ私の姿があった。差し出されたお冷とともに、アイリさんの語る言葉も、私の乾いた心にすーっと沁み込んでいった。

言葉が体の中に入ってくるという感覚ってこんなに気持ちいいんだ。アイリさんとおしゃべりしながら、何度もそう思った。

あるときお店の名前の由来に話が行って、唐突にアイリさんは私に質問した。

「大団円って言葉知ってる?」

「知ってます。よく手塚治虫のマンガの最後に出てきて知りました。それまで色んなことがあったけれど、それらがある一つの方向にまとまって行って、どの話にも結末をもたらす事柄が起きて物語が終わる。円く納まるって、私の辞書には説明書きされています。」

「うん、小説書いてた小春ちゃんなら当然知ってるよね。実はうちのお店もさ、ほら、変わった名前でしょ。土星の輪、なんて。当初ね、私こんなこと考えてたの。人間誰しも生きていれば色んなこと経験するでしょう。その経験にはどれが良くてどれが悪いなんて分かる訳ないんだって思うのね、このちっぽけな人間なんかにさ。人生の最後にそれらの経験がすべて集まってやっとそういうことだったのかって納まる場所を得るように思ってね。そんなところから〝団円なる世界〟とか〝団円なる地球〟とか言葉づくりしているうちに、星をさらに輪っかで囲んでいる土星の姿が浮かんだわけ。」

そう言ってアイリさんは幸せそうに笑った。

さらにアイリさんはこんなことも当時語っていた。

「こうして毎日毎日ひとつところでお店してるとさ、お客さんの傾向にいくつかのグループがあるのが見えてきたりしてね。私、その各々のグループに勝手に名前を付けてるの。」

大きなスーツケースを持ったお客さんに、良い旅を、と言って送り出したあと、話は続いた。

「今のお客さんはマーキュリーってグループなの。で、カウンターの奥の方、あの髭を生やした男前の人ね、あの方はムーンね。これでなんか分かってきた?」

「たぶん、頻度ですね。来店の。」

「さすがねぇ、そのとおり。ムーンは月一くらいのお客さん、マーキュリーは季節に一回の人。あとヴィーナスってグループもあって、それは半年に一回くらいね。そして年一で見るお客さんはアースというグループね。どんなルールか分かった?」

「公転周期ですよね、きっと。」

「せいかーい! さすが物書き。」

「はい! 物書きの端くれですので、知識のひきだしには無駄に色々入っております!」

そういって素直に返している自分が誇らしくもあり、アイリさんの前では気持ちが澱まないでいられることが堪らなくありがたいと思った。

「ヴィーナスのみつきちゃんに会わせたいなぁ。たぶんもうすぐ海外から帰ってくるころなんだけどねぇ。」

* * *

アイリさんのその望みが叶ったのは、こうして10年ぶりに戻ってきてからだった。

「こんにちはぁ」

お店を手伝い始めた私はだいぶ慣れた調子で、昼下がりに入ってきた女性客へ向けて声をかけた。

同性の私がとても魅力的と感じるほどにその女性客は独特な存在感を漂わせていた。

目に見える体のラインもきれいだし、その周りにある目に見えないけど触れはするんじゃないかというくらいの愛おしい存在感が目を瞑っても見えた。

(あっこの感じ、すごく懐かしい。えっと、どこだったっけかな。)

もの思いに一瞬入った私の前のカウンター席へと女性は進んできて座った。

そっとお水を出してからしばし注文の声がかかるのを、洗い物をしながら待った。

「あのぉ…」

だいぶ経ってからその声は発せられた。

見た目の大人っぽさに反して、とても可愛らしい少女のような声だった。

「今日の私、地に足がついていない感じなの。地球にちゃんと着地できたなぁって実感できるごはんをおまかせでお願いできるかしら?」

そう言われてすぐにアイリさんの方へ顔を向けると、

「おまかせあれ!」と言ってウインクを私たちに返した。

私はお皿選びを自由に任されていた。

カウンターに座った女性を感じながらライムグリーンの四角い磁器の大皿をアイリさんに渡した。それを受け取ったアイリさんは何も言わず、その皿に合うように調理や盛り付けをした。その即興センスと、返歌のような表現の交流に、私はいつもながらにうっとりした。

「小春ちゃん、憶えてる?」

「えっ?」

「この前ストリップで見たいちばんスマートな女の子。」

そう言われて目の前に座っている女性ともう一度顔を合わせた。あっほんとだ。

「みつきって呼んでね。先日はありがとね。楽しんでもらえたかしら。アイリさんは私にとって何でも相談できるお姉さんのような存在なの。アイリさんの元に素敵な子が手伝っているって聞いて、ぜひ私の踊っているところへ連れてきてってお願いしたの。びっくりした?」

「ストリップに行ったの初めてだったから正直その環境に飲まれてしまいました。でも、踊り、とっても素敵でした。」

ありきたりの感想しか言葉にできない自分にがっかりしてしまい、その気持ちに引っぱられて次の言葉が出てこなかった。

と同時に、さっき感じた懐かしさの出所が分かって少ししっくりした気持ちにもなった。でもこの懐かしさからはまだ何か思い出せそうだと私は感じていた。

連日みつきさんはカウンター席に座って私とのおしゃべりを楽しんでいた。

いつかの自分を見てるみたいだなと私は思った。

「サイキックなことで夜も寝られないの、ここのところ。」

みつきさんの言ったその言葉に、流れるように反応する自分を私は発見した。

「どんな感じなんですか。例えば重たい感覚が来て苦しいとか、夢で悪魔や妖怪に襲われるとか、はたまた金縛りだと思って目を開けたらお腹の上にタヌキが乗っていたとか。」

「小春ちゃんすごい…。え、プロなの?」急に真面目に聞いてきたみつきさんに私は返した。

「お話を書いたり読んだりが好きでよくするから、そういうのもスラスラって出てきちゃうんだと思うの。あとね、ほとんどの人には言ってないし、言うタイミングもないんだけど、私の祖母が拝み屋さんだったこともあって、そういう血、受け継いでると思うの。私がお話書くのって、もしかするとその血に書かされてるのが多分にあるかもって感じたりもするし。」

「なんかそれ聞いて、今すごーく安心した。体の関節の力みが緩んだもの。今晩はよく眠れそう!」

そう言ってみつきさんは目を細めて私を愛おしそうに見つめた。

(第1話/全10話)