〖第4話〗

記憶の洪水に生理も重なって、お店に到底立てそうにないことをアイリさんに正直に伝えると、「休んじゃってぇ~」という、なんとも気が楽になるセリフが帰ってきてお休みをもらった。

とてもいいお天気だったから午前中に様々な家事をつめ込んで動き続けた。こうして頭を使わずに体をオートマチックに動かし続けることも、私にとっては大事な「立て直し」だった。

お昼ごはんは商店街に行こうかなとも思ったが、まだ陽の高い下で気持ち良さそうに膨らんでいるお蒲団を取り込むのは悪い気がして、家で作ることにした。

台所で調理していると、お昼ごはんを作る母のことを思い出した。小学校の頃、半日で帰ってくる土曜日は私のひそかな楽しみの時間だった。それは土曜の昼だけ母がトライする慣れないメニューを味わえ、弟と三人でああだこうだと感想を言い合う習慣になっていたから。

喫茶店で出てくるナポリタンやオムライスといった洋食が食べられるのもこの時だった。

ずっと続くような土曜の午後、普段と違った場所にいるようなランチ、その土曜のお昼の時空間は私にとってどんなテーマパークに行くよりも幸せなひとときだった。ある日、いかにも「保護者」といった服を着た母と共に弟が出かけていった時を境にその時空は閉ざされてしまうのだが…。

それからまもなく、アイリさんに勧められていた、そして自分でも星の巡りがきたらぜひと思っていたみつきさんのマッサージを、こうしたタイミングで受けることとなった。

みつきさんは照れくさそうに、自宅へやってきた私を部屋の中へ案内した。

「散らかっててごめんね」というそのせまい家の風景が、子供のときみんなでお話づくりで集まっていた同級生のお友達の家を連想させて、雑多でのんきで安心した。

「ううん。すごくワクワクしてきて、良い感じ。なんかここだともしかしてお話も書けそう…。」

そう言いながら私は持参してきた部屋着に着がえた。それから簡易ベッドを一緒に広げ、ベッドメイクを手伝った。

「色々手伝ってもらっちゃってごめんね。もてなす側なのにね。でも小春ちゃんだから甘えるね。」

みつきさんはそう言いながらも手だけは自動的にというのがピッタリなように動かして、ベッドという神殿を作っていった。

「海外にダンスを学びに行ったみつきさんの話の中で、副業がてらマッサージをしていたって話題が出たとき、私直感的に受けたいって思ったんです。体感覚で自分の世界を作ってきた人としてきっと、共通点と違いの両方を確かめられる気がして。あっ、みつきさんと一緒にいて、私の五感がすごく感度よくなってきてる感じがして。そう、五感で昔はお話書いてたよなぁって思い出したんです。つまり、自分の感覚で世界を作ってきたんだって振り返っていたんです。」

ベッドに横になりながら、私はゆっくり想いを語っていた。

まるでパンにバターを薄く塗ったみたいに薫り高く自然に塗り重ねられているマッサージオイルは、私の体に吸収されてきたこれまでの人生経験を年輪のように皮膚の下で整えてくれるように感じた。よく使う右手は多くの経験を日々重ねてミルフィーユのように時間が層になっているのが、本当に目に浮かんだ。そして左手は時間の層がそれほどくっきりと際立っていなく、全体的に整然とした佇まいがした。

「ねぇ、みつきさん。私の感覚なんだけどね、これまで経験したすべての事柄を俯瞰してるような気になったの。自分の体を介してそのすべてが見えるような感じとでも言えばいいのかな。」

一通りのマッサージが終了したあとに、ベッドで仰向けになりながら見上げたみつきさんへ私はそう感想を伝えた。

「うん。私がやっていることは、人間が自らの体に仕舞ってきた色んな出来事やそれにまつわる気持ちを、体の道理に導いてもらいながら、順番や位置を整頓することなのよね。お話を書く小春ちゃんに寄せて言うなら、その人が仕舞った物語を編み直すと言ってもいいかもね。」

いつの間にか涙が私の頬を伝っていた。

「みつきさん。すごーく分かります、それ。ちょっと話長いかも知れないんだけど、話してもいいですか。」

「もちろん。」

「こっちに戻って来たら、祖父母の住んでいたこの街の匂いが私の中に、高校生だったときの記憶を一気に呼び起したんです。この街には中3の3学期に祖父母を頼って引っ越してきたの…。」

「そうなんだね。」

「でね、この街の潮の香り、それってどこか、おじいちゃんが戦艦大和の甲板の上で嗅いだかもしれない南の海の匂いに通じる気がするんです。」

「無理して敬語使わなくていいからね、小春ちゃん。ところでおじいさん、大和の乗組員だったの。すごいね。」

「うん、そうなんです。あ、また使っちゃった。」

そう言って二人して笑った。

「高校生の私が一生懸命に祖父から戦争体験をね、まるで細い糸を紡ぐように引き出して、自分の手の中で毛糸玉のように丁寧に丸めていったんです。3年という時間を、この見知らぬ街で私は祖父の記憶をほどきながら、彼の時間を生き返らせようと必死になって過ごしていた。そして同時に、私自身の時間も生き返らせようとしていたんだなって今振り返って思う。

これまでずっと、なんで私は十代の後半をずっと過去の時間の中で過ごしていたんだろうって思ってた。それも自分の過去じゃなくて、日本の過去とも言える先の世界大戦の時代の中で…。でもそれは、その時代にまるで潜って行って、日常の些末なことから遠ざかり、静かな心で水面を仰ぎ見てみたかったんだと思う。そうすると、当時の自分が置かれていた状況、自分の家に漂っていると感じた霞のようなもの、そうしたものをよく見ることができるって直観したんです。それを色分けしたり、ラベル貼って棚に納めたりできるって…。」

私は部屋の壁側の棚に整然と並んでいる植物のオイルたちを眺めながらそう語っていた。

「なんかね、マッサージしてる時に浮かんできたイメージがあったんだけど、それはまさに海底から海面を見上げたときの景色なの。あれ、溺れた記憶?とも思ったわ。それと毛糸玉か毬のように小春ちゃんの体もね、何層にも分かれてるみたいだった。前に話してくれたけど、きっと血に負うところも多いんだろうね。こんな体してたら、人一倍世界を味わえるだろうけど、大変だろうなとも思った。その分、私ますます小春ちゃんのこと愛しくなったけどね。使いこなせるようになったらそれこそすごい小説も書けると思う。ぜひ読んでみたいな、小春ちゃんの感覚を通過してきた世界の姿を。」

みつきさんはまるで恋人と話しているように言った。

「今すごく懐かしい気持ち。こんなふうに自分の感覚をただただ認められて、それを生きていたなぁあの頃って、思い出されたの、みつきさん。20歳になって初めて海外旅行へ行く機会が訪れたときにね、迷わず東南アジアの旧戦地を選んだの。そのときまでに鍛えられた私の空気の曇りを読む視力を、その地で全開に発揮できることに胸の高鳴りを感じながら上陸したわ。」

勇ましい私の語り口にみつきさんはクスクス笑いながら聴いてくれた。

「晴れ舞台で自分の能力を出すって意味では、オリンピック選手もきっとこんな感じね。ジャングルに、海に、浜辺に、無数に漂う日本人の、昔ここで死んだ人に、はるばる日本から会いに来ました。大丈夫です。私はあなた方に気づいています。広がる空と海に向かって立ち、私はそんなことを言ったんです。」

「小春ちゃんの才能って、もしかしたらそんなふうに現場で活きたりもするんだろうな。ドキュメンタリー作家のようなのも、もしかしたら合うかもね。その高性能のセンサーを持った体で、誰もが感知できていない世界へと行ってきて、それをお話として私たちに体験させてくれる人かもなぁ。」

「なんだかとてもすっきりくっきりしてきたよ、みつきさん。ありがとう。」

「うん、どういたしまして。ところでおじいさんはその後どうされてるの?」

「レポートが仕上がってから次の年にね、かんかん照りの暑い朝に、亡くなるの。その日は4月の上旬なのに夏日となって、ほぼ満開になりかけていた桜が一斉に咲き誇っていてね。同じ日、進学を決めた大学の入学式へ向かう私は、朝の満員電車の中から街のあちこちで街路を薄いピンクに染めた桜を見ていたの。そしたらその光景が1945年4月6日に呉の港を出港した大和の上から、おじいちゃんが最期の桜と思って見ただろう景色と重なって見えてきて、涙があふれて止まらなくなってしまって。でもそのときやっと、憑き物が取れたなって感じられた。おじいちゃんと私の息がこの世界の中でピタッと重なった、これで大丈夫、そう思えたときだった。」

それからしばらくどちらとも何もしゃべらない静かな時間が流れた。その気持ちのいい空っぽの時間を私はここ最近まったく作りそびれていたことに気がついた。目頭を熱くしながら、そっと伝えた。

「こうして、みつきさんのマッサージと、そこから堰を切ったように溢れてきた色んなおしゃべりを聴いてもらえて、ここのところあった記憶の洪水も受け止められそう。でも私って、言葉が多くて、だめね。」

また知らぬ間に私の頬に伝った涙をタオルでぬぐってくれたのち、みつきさんは私のみぞおちに手を置きながら言った。

「違うよ、小春ちゃん。あなたにとって言葉は大切な愛の表現なんだよ。少なくともこれまで私はそう感じていたの。私にとってのダンスやマッサージのように。だからもう二度とそんな風に自分のもっとも大切な表現の道具を、悪いように言わないでね。お願い。」

私はみつきさんのその言葉に、もう自分の中から何の言葉も出て来なくて、また涙を浮かべながら頷いた。

みつきさんのところからの帰り道、歩道橋の真ん中で、私は「どこでもないところにいる」という感覚でいた。そして、夕焼け空から夜空へと移っていくあわいの中で、ただただ空を眺めていた。

空の濃さが増すほどに星のまたたきがますます強くなってきた。辿って来た道も歩道橋の上もどんどん夜に浸されていって、闇夜という液体の中にどっぷり浸かってしまうようだった。その水の底から上を見上げると、光がきらめいていて、星々の声が揺らめくようにこちらの耳に入ってくるようだった。

隣りに人影があり、目をやると彼がいて、そっと私の手をとり何事もないように言った。

「あそこに12個の星が見えるだろう。線対称に6個ずつ並んでいて、その12個の星を結ぶとU字をした竪琴に見えるだろう。」

その声はエコーがかかったように私の耳に響いた。やっぱり液体の中にいるんだ、そう私は確信した。もしかすると私たちはあの竪琴の星座から来たのかもしれない。そう思い浮かんだ瞬間、彼は隣りで話を続けた。

「僕らはあそこから来たんだよ。僕らっていうのは、人類みんなのことね。あの星座を見つめていると、もうただただ涙がとめどなく出てくるんだよ。」

もう顔も見えないくらいに暗くなったその中で、つないだ手から彼の感情が一斉に寄せては引いていった。

そんな不思議な体験をした翌朝、久しぶりに彼が夢に出てきた。でも昨夜の出来事があったから、私には、連続出演しに来た、くらいに思えた。

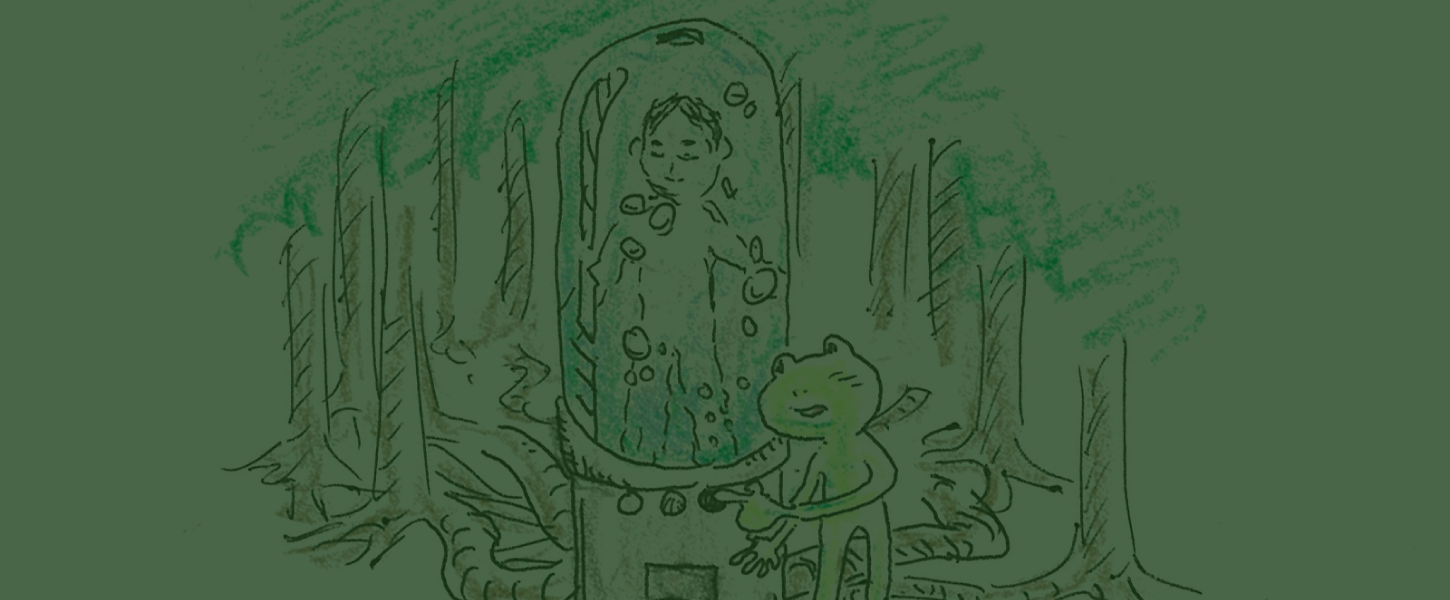

深い森の中に彼はいて、一人で木々の間を歩いていた。あたりは暗いのだけれども、地面には木々や彼の影が落ちていた。夜空の中心に一つの強い光源があった。満月が光っていた。その月明かりに照らされた彼の背中を見ながら私も後について歩いていた。

そのうち、私はいなくなっていた。見ている視点が彼の視点だと分かったからだ。彼の内側から彼の目を通して視ているという感覚になって、足元に伸びる影を見た。ちゃんとある、私はそう思った。彼の影はここにちゃんとある。そして、茨でへだられた眠れる森の美女のような影を落とし、私のいない世界を彷徨っている。

私は、夢の中で彼に会いに来たんだ、彼が現実の中で私に会いに来てくれたお返しに。彼の中で私はそう思った。

私が私自身の影を取り戻すこと、それが彼が彼自身の影を取り戻すことにもなるのだろうか。そんなことをぼんやり思い浮かべているうちに夢から醒めた。

「あなたはちゃんと、望月の夜に森へ行って影を見つけて戻ってくる。大丈夫よ。」

この同じ星の上にいる彼に向って、ベッドの中の私は声に出してそう伝えた。

(第4話/全10話)