個展『ムーンパイロット』開催レポート(前編)

「自分がこれまでの生活の中で描いた絵はもちろん、作文だったり夢の日記だったり、そうした色々な物事をすべて表現された作品としてとらえ直し、“制作の順番通りに”ではなくって一堂に集めて総覧できる場をつくりたい」

6年間やってきた『Cafe月見かえる』をいったん閉じ、「Cafe」を外した『月見かえる』を屋号にして創作活動していこうと試み始めたわたしが、上記のような企画意図を言葉にしたところから、この個展の物語は始まりました。

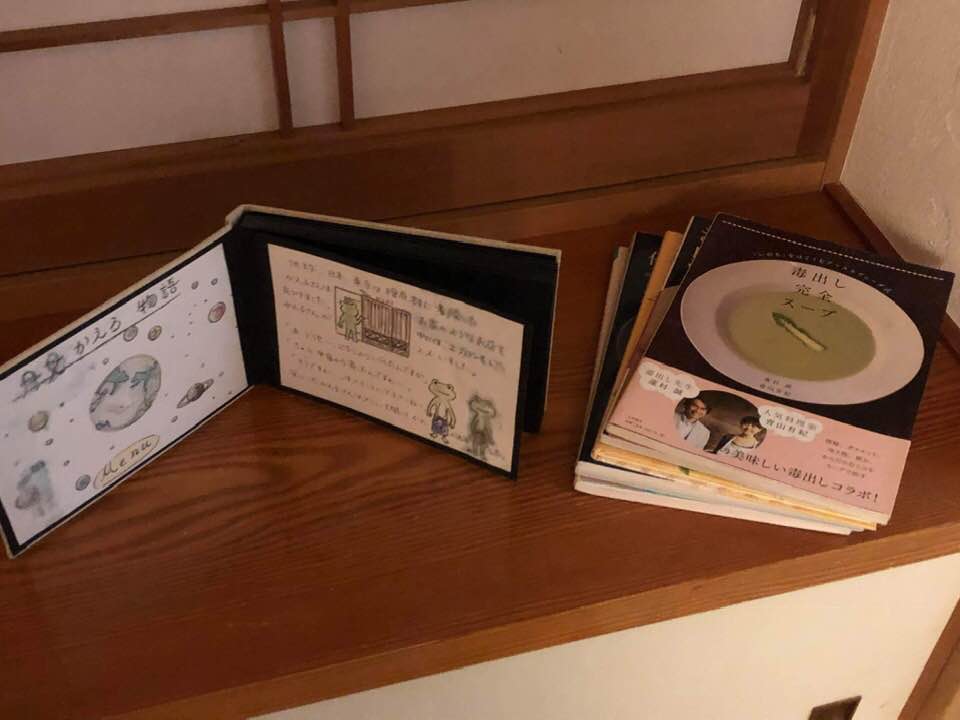

今回お借りした会場「森の食卓」は、隠れ家のような静けさに包まれた場所として、また家という佇まいでもあったから、まるで民家カフェであった『Cafe月見かえる』を彷彿とさせるような場として存在していました。

山の中まで行く良さとは別に、都心にいながらに、檜原村の月見かえるにいるようなゆったりとした時間を味わえたという感想も聞かれたほどでした。

「森の食卓」は井の頭公園に隣接していて、そこへ向かう途中では、まだ残る公園の紅葉を眺めたり、落ち葉を踏んだりする楽しみもありました。

そして入り口にたどり着いたら木戸を通り抜け、玄関を開けると、ひっそりとした空間が広がってきます。

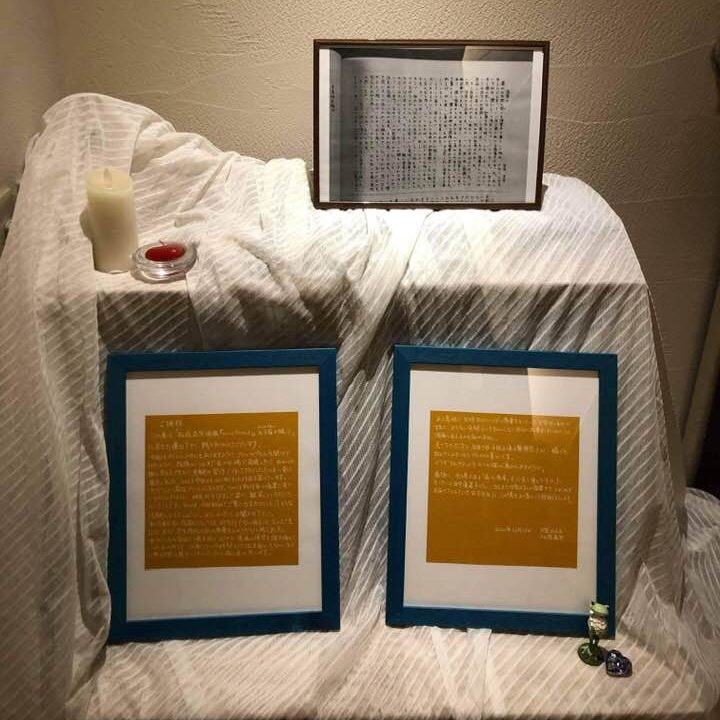

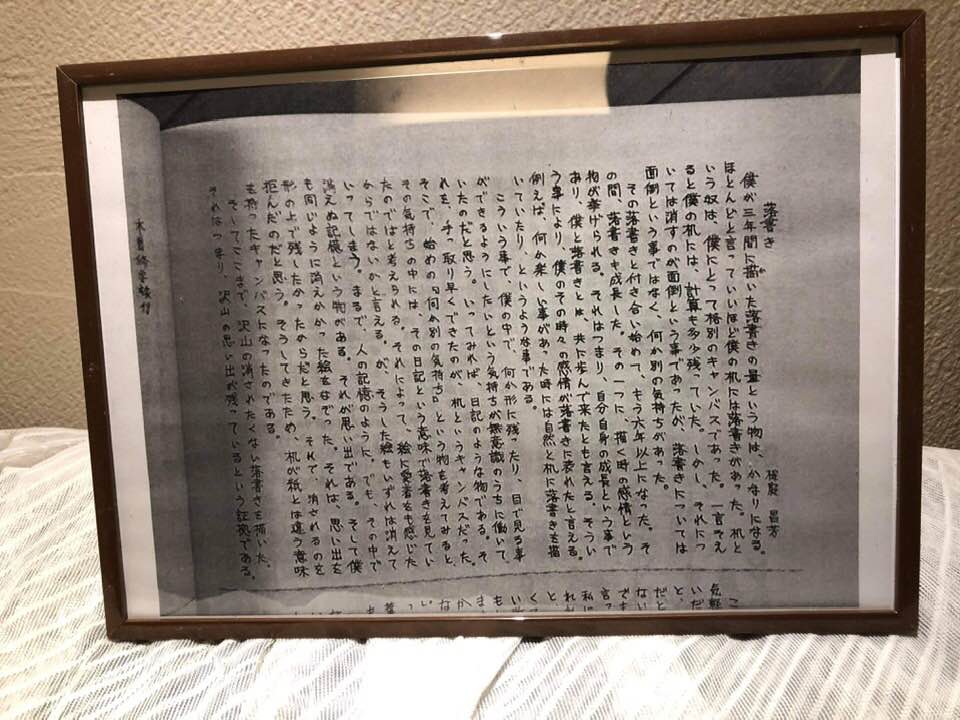

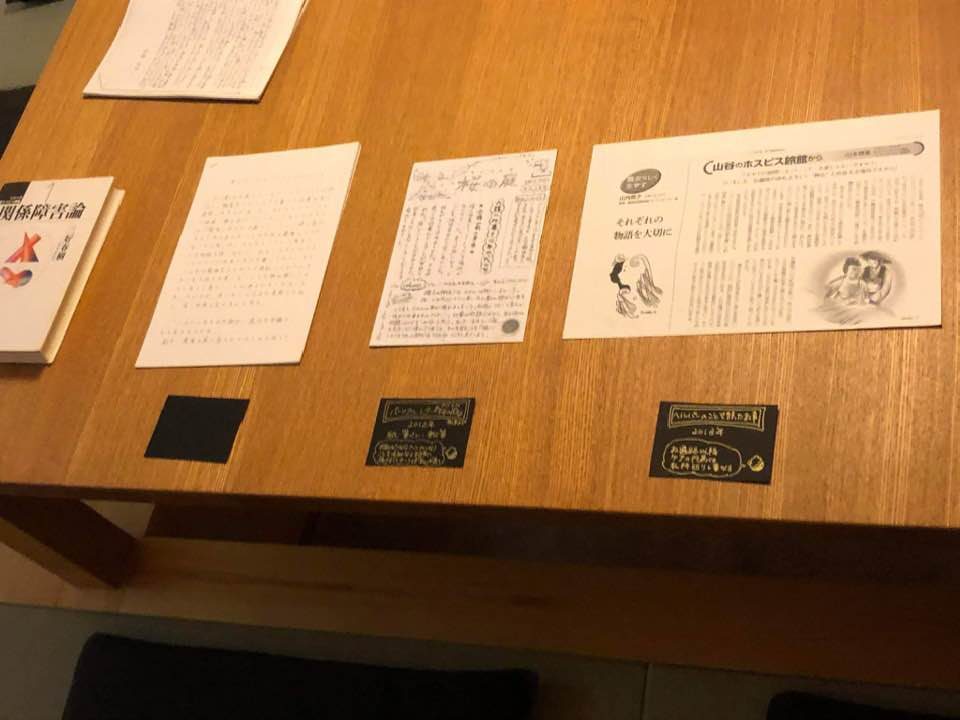

靴を脱いで会場にあがるとまもなく、来場された方へのご挨拶文と共に、中学時代に机の落書きをしていたことについて書いたわたしの卒業文集を展示しました。

というのも、15歳のわたしがそこに記していたことは、そのまま今回個展を開催しようとしたことの深い動機になっていると、発見したからでした。

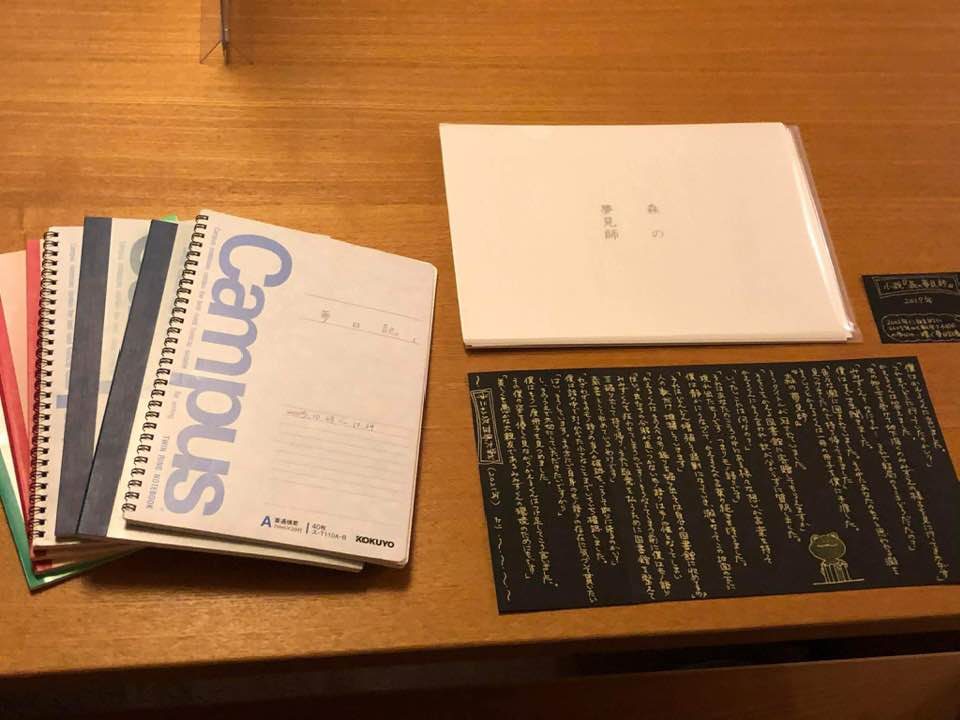

そんな風に、作品を生み出した年や表現形式にこだわらず展示していきました。

会場には、現在44歳であるわたしがコロナ禍にインスパイアされて制作した今年の作品も、ランダムに加わって並びました。

各作品は、まるでお店に並ぶ商品のように、製造年の代わりに制作年を、原材料の代わりに画材や素材を記したタイトルカードで紹介されています。

さらには、作者であるわたし自身が各作品に対して、制作過程や作品世界のストーリーをそのときの閃きに従い、満月のように丸く切り取った黄色い色画用紙に書き記し、作品のわきに添えました。

30点程の展示作品のうち数点以外はどれもそうしたストーリーが付き、会場には言葉がたくさん広がっていきました。

「森の食卓」は、一階の窓からは冬の木立が見え、冬至前後の低くまばゆい陽光が、晴れの続いた会期中、部屋に差し込んで来ていました。

また二階の窓からは、木々の間を行きかう人々が絵の遠景として目に入ってきて、来場された方の作品鑑賞をさらに豊かにしてくれました。

「一本の映画の中を歩いているようだった」

「作家さんの中に入っているみたいだった」

そういった感想をいただけたのも、展示作品と会場とのコラボレーションのおかげだと感じています。

個々の作品を見てもらいつつ、視覚的・空間的な体験に加えて、時間的な体験もアート観賞の醍醐味なんですね。

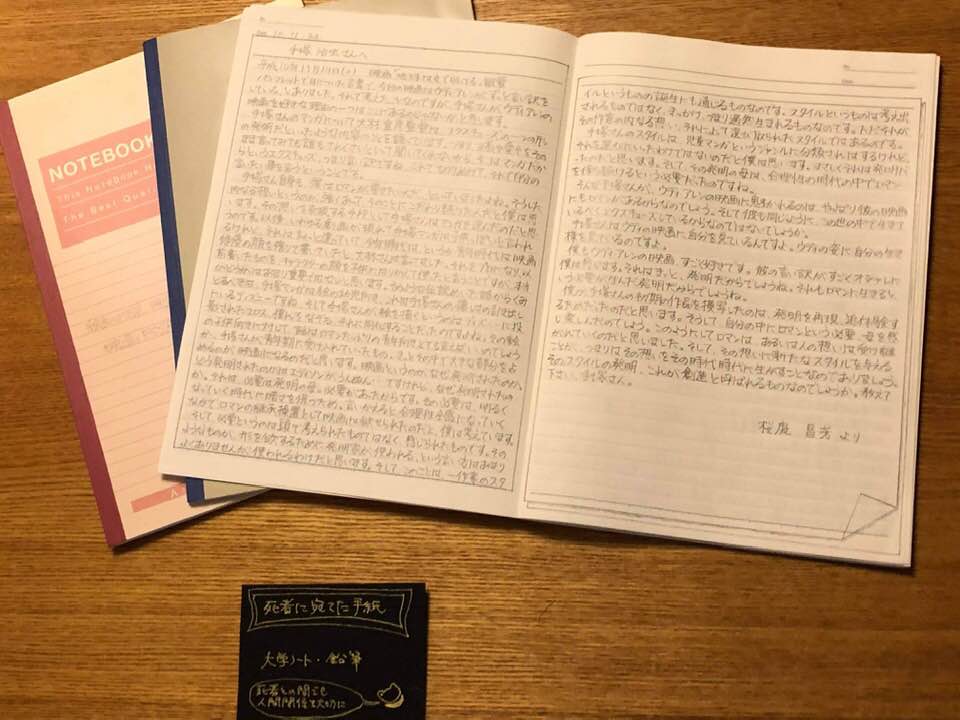

お誘いいただいて水族館に行きイメージを得ることが出来た

それから、その小説自体が劇中に出てくる文章断片

その断章は2021年に書こうと意図している小説の中に収まっていく予定…

この個展でおよそ四半世紀ぶりに息を吹き込まれた

ただこれらは、最初からそう意図していたわけではありませんでした。

当初、海底に潜っていき、竜宮城にたどり着くような演出をしようと考え、一階と二階合わせて三部屋を使い、展示空間を地上・海底・竜宮城と3つに分ける計画でした。

そして、その城の中で「玉手箱」という名のタイムカプセルを見てもらおうというアイデアを持っていました。

それらを通して、訪れた方々の中にしまわれている、大事なものが色々詰まったタイムカプセル(それはある人にとっては“おもちゃ箱”なのかもしれません)を開ける体験をしてもらいたい…、

さらに譬えるならば、その中に詰まっている様々な時代の楽しい物ひとつひとつがピンとなり、そのピンの数々に糸を掛けて行くことで、思いも寄らないつながりが生まれ、「糸掛け曼荼羅」のような姿かたちが目の前に現れたらどんなだろう?

それをわたしも来場者も見ることができたら面白そう!

そんな意図を持ってやっていたのです。

しかし、そういった恣意的なものが搬入・レイアウトの際にちっとも形にならず、わたしは素直に頭の中のそのアイデアを捨てて、レイアウト当日の現場で、場所と作品とのハマり具合を、フィーリングを頼りに並べていきました。

それが結果的に、今回来場していただいた方々に、時系列ではない展示から生み出された新たな時空間体験をしていただけることにつながっていたかどうか、まだなんとも分からないでいます。

ただ、いただいたご感想を聞く限りでは、「玉手箱」に見立てたご本人の大切な何かに触れる時を持てた方もいらしたみたいです。

そのことが可能になった場が生まれていたということが、なによりも嬉しいです。