〖第9話〗

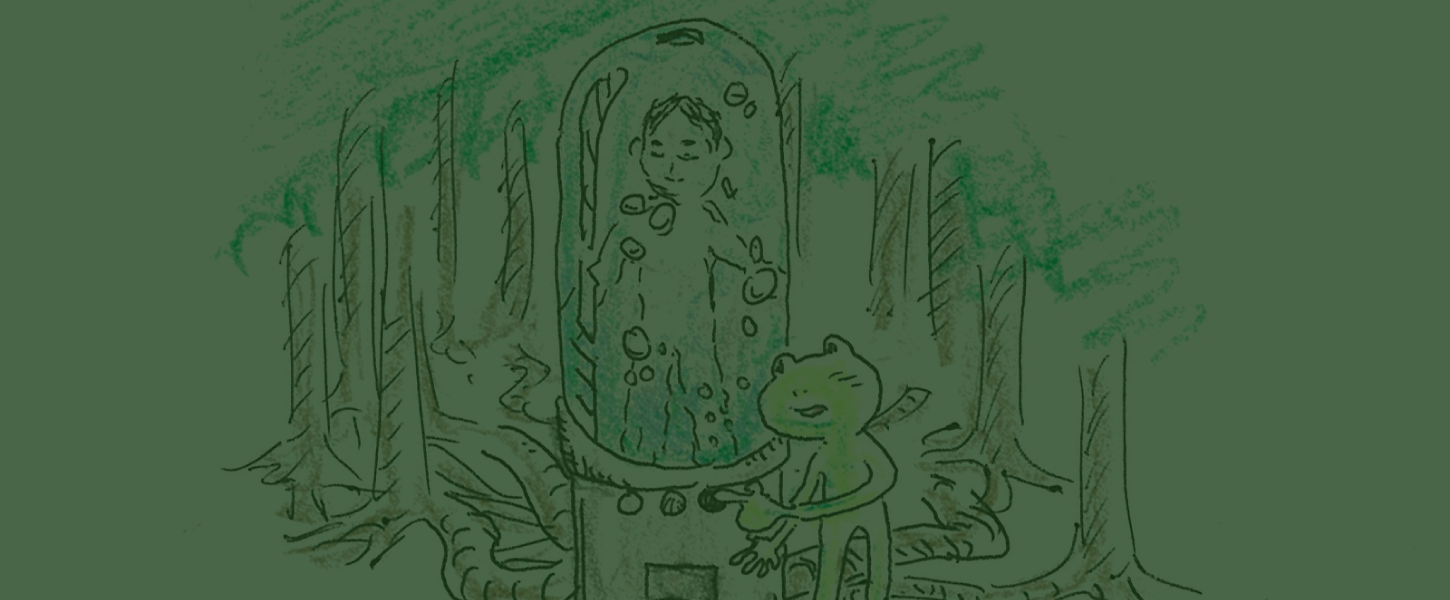

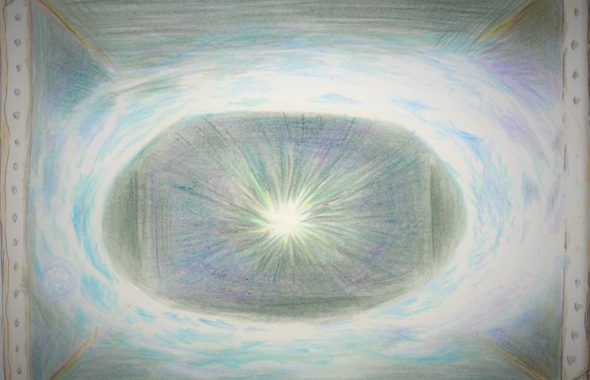

【老人ホーム(カンバス一枚目)】

早朝のおむつ交換に介護士は寮母室を出る。そして廊下の一番奥にある備品庫に行く。

そこにあるワゴンに、排せつ介助に必要な尿取りパットやタオルやお湯などをすべてセットし、それを引いて各部屋へと出かけていく。

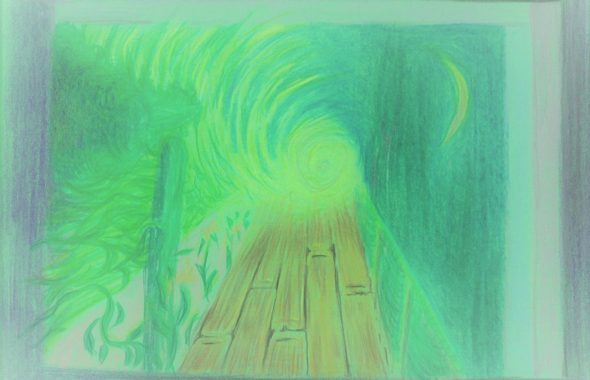

長い廊下の反対側は東の方角で、ガラス張りのその壁面から昇りはじめた朝日がまっすぐにこちらへ走って彼を貫いていく。順々に部屋に入っておむつを替えて次へ進みながら、長い廊下は太陽の光で眩いトンネルのようになり、まるで天国へ通じる通路と化す。

つい先日亡くなったおじいさんもこのトンネルを通って逝かれたんだろうな、そう彼は思った。よく部屋にお邪魔しては人の記憶や認知のことを話してくれたその老人の面影を浮かべながら、明るい廊下と薄暗い部屋を行ったり来たりしながら徐々に進んで行った。

この時間が好きだ―――

そう彼は、そして彼の視点でこの絵の世界に入っている僕は思った。

だから夜勤は楽しみだった。夜勤明けには毎回僕は天国へ行くことが出来た。だから、雨の日はとてもとても残念だった。雨自体は好きなのだが、夜勤明けの日だけは天国に行きそびれるという点で残念だった。雨の日、夜勤を終え、ロッカー室で着替えて建物を出ていくときには世界はとても重く感じられる。それは深い迷路に迷い込んでいくような趣を帯びている。そこに足を踏み入れると世界に呑み込まれるのではないかという恐れが湧いた。

今朝は天国のトンネルを通って仕事を終えることが出来た。

建物を出ると、ポツポツと雨粒がアスファルトを黒く染め始めたところだった。

*

朝。老人ホームを含む街。

ダークグレーのスーツを着た会社員が自宅から駅までの道のりに一匹のタヌキを見た。

タヌキは人の歩く速さと同じくらいのスピードで彼と同じ方向へ歩いていた。

その駅はターミナル駅らしく、近づくにつれて周辺に林立するベッドタウンの家々から現れ出てきた人々で群れが出来ていった。その群れの中にさきほどのタヌキも一緒になって歩いていた。

彼の目を借りて僕は、5メートルほど前を進むタヌキの臀部の揺れがとても愛らしくて見つめていると、まるでこちらの視線に気づいて物申すかのように一瞬間こちらをふり返ったかと思いきや、またすぐに前を向いて足早に進んでいった。僕も多少遠慮して視線を外し、しばらくはいつものように彼が聴いている、イヤホンから流れてくる音楽に意識を放った。

彼は改札を通過し、いつもの時刻の電車に乗り込み、やはりいつもと同じドアの脇に立った。

いつもと同じ時間に家を出て、同じ時間の電車に乗って、同じ時間に会社の玄関を通り過ぎるのが好きだ―――

そう彼の思考が語るのを僕は聴いた。引き続き耳を傾ける。

―そうすることで世界の方の変化が認識できるから。つまりは定点観測だ。

同じ時間に家を出ると、以前はまだ暗かった空が今はだいぶ青色を増しているのが見えて、太陽と地球の位置の変化に想いを巡らせることができる。

同じ時間に電車に乗ることで車内のいつもの顔ぶれがそこにあり、また真新しいスーツを着た若者が加わったのを知り、あるいはいつものドアに立っていた女性が長い髪をバッサリ短くしたのを見て、それぞれの人々の向こうに広がる暮らしの変化の風を感じることができる。

同じ時間に会社の玄関を通り過ぎることで遅刻なくタイムカードを押すことが出来る、まあそれはどうでもいいことだけど。

最後のは会社で共有するルールを守っているだけだけど、前の二つは自分だけのルールだ。この世界が仮にスタジアムだとして、あるゲームが展開されているとする。さてさて、皆がその試合のルールについて全然語り合わないままにプレイすることで、一体どんな結果がこの世界には表現されるのだろう。

そんな思考を聴きながら車窓の向こうの街並みを眺めたり空の雲を追ったりしていると、窓ガラスに水滴がポツポツと当たり始め、目的の駅に着くころには本降りとなった。

タヌキは傘をささない―――

彼の頭にそう浮かんだ。売店で傘を買うことなく改札を出た。

「うん、今日は雨がなんだか気持ちいい。比較的良い一日の始まりだ」

そう独りごとを言って、彼は小走りでビルの中へと消えていった。

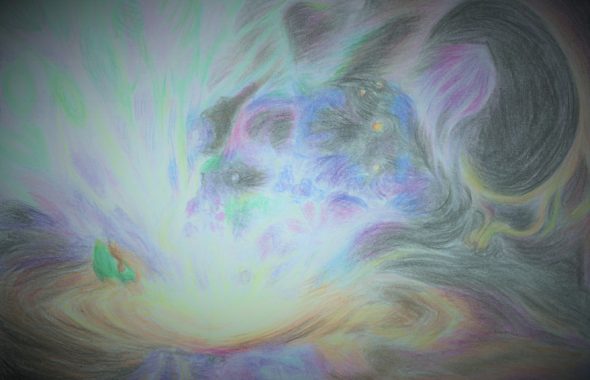

【夢見師たちのいる世界と、夢の森の迷宮(カンバス二枚目)】

〈夢見のレポート〉

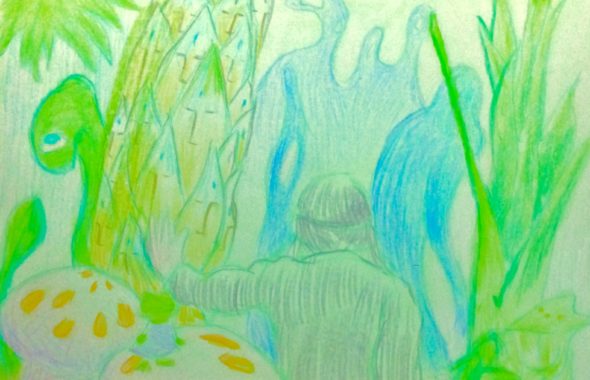

大きな街の端の方にある、うっそうとした藪の中へ入っていった。

この街はまるで迷宮で、別に四方を壁で囲われているわけではないにも関わらず、一度入ってしまうと出ることが出来ないところだった。誰もが皆、この街に留まらざると得ないものだから、人口はどんどん増えていっていた。そのうち、人の多さに窮屈を感じ始める者の中から脱出を真剣に試みる者が出てきた。

そんな者たちの間で噂になっているのが、街はずれのうっそうとした藪だった。どうもあそこから外に出られるらしいと。というのも、その藪に入っていったもの達だけが、その後姿を見なくなっていたからだ。

まさか藪ごときで迷って出てこられなくなったわけでもあるまい。きっと街の外へ抜け出たのだ、皆そう思った。そして仲間と共に分け入っていった。私たちは高く繁った緑の草をかき分けて、街から一歩一歩遠ざかっていった。

レポートを読み終えたのち、その街から出てきた男が取材に応えて言った。

「高い強固な壁は人を無力にします。けれどもその壁が見えているならばまだ闘いようがあります。しかし目に見えない壁があったとして、人々は一体何に縛られているのか分からないので、一見すると自由でいます。けれども無意識では、なぜだろう、どうしてこんなに窮屈に感じるんだろう、なぜ息しづらいんだろうといった疑問がどんどん出口を見つけられないままストックされて行きました」

取材陣の一人がそれに対してまた質問した。

「なるほど、あなたのいた街の周りには目に見えないまるで城塞のようなものが廻らされていたということですね。では一体あなたはそこからどうやって出て来られたのでしょうか」

「まずは先人のお陰です。藪から出ていった最初の夢見師がいました。その話はちゃんと伝えられ、あとに続く者を作りました。ただ、そのことを知ったとしても確実に出て来られるということでもありませんでした。私の場合、簡潔に言いますと、“手探りで” 出てきました。つまり視覚は横に置いて探したのです。視覚至上主義、これが出て来られない夢見師たちの陥っている迷いだったのです」

* * *

僕はその夢見師の言葉がまるで自分に向けて発せられたかのように感じて驚いた。そして今僕が絵の中の世界で行なっている探索をこれ以上するのはやめて戻ろうと思った。祖父の二の舞となってしまう、そう強く感じたのだ。

夢から目を覚ますように、意識の連続を保ちながらゆっくりと目を開け、光に眼球を慣らした。―「老人ホーム」「森の仕事場の祖父」「月夜の夢見」「夢見師のいる世界と、夢の森の迷宮」―ほとんど片付けられた師のアトリエをしばらく借りて描かれたその4枚の絵を前にして、僕はこの世界に還ったことを絵の具の匂いを手掛かりにして確認した。その中には師の匂いも感じられた。

戻ってきた―――そうつくづく思って大きくため息をひとつついた。

(第9話/全10話)