〖第7話〗

森の中での仕事は非常に規則正しいものだった。

何ごともなく夢から帰っていた日には、そのレポートをすぐに書き、朝食を簡単にとってから再度読み直し、抜けた記録がないかチェックした。

それも一段落するとコーヒーを淹れ、ゆっくりと昼までの時間を味わった。天気の良い日は庭に出て、空や森の木々の間に視線を放った。これは、彼ら夢見を職業とする者たちに必要な視覚のストレッチだった。

丁寧に、ゆっくりと、こちらの世界の空間に焦点を移していく。それによって夢の世界で見るために使った眼球の緊張をほどいた。

こちらの世界にからだを取り戻したのち、しっかりと昼食を作り、食べ、わずかの仮眠をとった。午後の残りは、晴れていれば森の中を日没まで散策した。これはあっという間に時間が過ぎた。雨だったり、郵便が届いていたりすると部屋での仕事に当てた。

「今日は金曜日だったかな?」

彼はそうつぶやいてポストをのぞきに行った。

ひとつの仕事に取り掛かっている間、滅多に森を出ることはないのだが、まれにどうしても街に出ていくときがある。そんなときは出来るだけ早く用事を済ませ、一目散に森に戻るようにしている。

これまでも、この夢見師の仕事をしている者で何人かは街の中で記憶の混乱、記憶喪失、めまいや動悸、果ては発狂してしまった者もあった。それは精神的な弱さといった個人の特質に還元されるものではなくて、職業にかかわるものだった。一種の職業病と言えた。

そんなことだから、とにもかくにも急いで森に逃げ帰ってくるのだった。

この森というのは実は、特定の目的を持って作られた、カモフラージュされた容れ物だった。夢見の仕事をする者を存在の底から守るように形作られた、森に見せかけた容器だった。

この職業を生み出した最初の専門家集団の中にいた、今でいえば箱庭療法の大家が、その英知を注いで創った、森林サイズの大きな箱庭と言えるものだった。

【カンバス1枚目(老人ホーム)】

祖父の部屋の外の廊下に、多くの人が集まっている。

廊下の奥からの淡い光に照らされた人々は皆おぼろげなシルエットとなって、この世とあの世の間に存在するかのようである。

その老人ホームは看取りをしていた。ホスピスに特化しているわけではないが、病院での死を受け入れない者に対しては、ホームでターミナルケアを提供するだけの体制と仕組み、それにチーム力を整えていた。

祖父の寝ているベッドの周りには10人ほどの人たちが集まっていた。ある者は耳元にしゃがみ込んで声掛けし、またある者は手をつなぎながら腕を擦っていた。隣どうしで祖父の元気な頃の様子を話し合う者たちもいた。時折大きな呼吸をし、閉じたまぶたを半分ほど開くときもあった。そしてゆっくりとまたまぶたを閉じ、眠りに落ちるように静かな時間をまとった。

祖父の気配は小さくなっていった。胸のあたりに目を凝らし、わずかに上下する様子から呼吸のあるのが確かめられた。

命が小さくなっているのが誰しも分かった。

集まった人たちの中にいた年配の看護師は、独り言のような小さな声で自分に言い聞かせるように語った。

「命は小さくなっていますが、切ればまだちゃんと血は出ます。ある種族の死の儀式では、亡くなる寸前の長老の脇腹を切り、その血を小さな子供たちが飲み分けると聞いたことがあります…」

それを聞いた僕はゴクンと唾を呑んだ。

【カンバス3枚目(森の仕事場の祖父)】

彼は仕事場兼住居であるログハウスを出て小高い丘へ向かう。

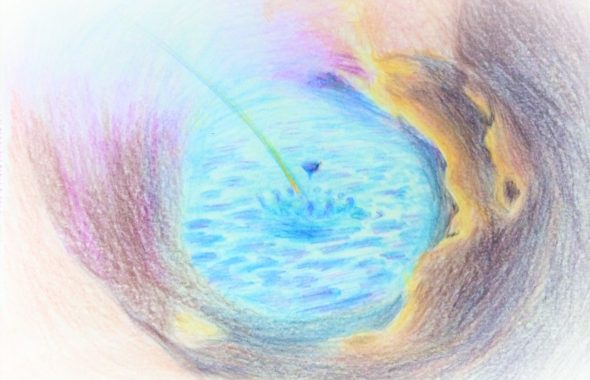

泉がそばにあるその丘には、いつ行っても清々しい風が通り抜けていた。仕事でものすごく疲れたときには決まってここに来て神経を休めた。丘の真ん中あたりで地面に寝そべっては、大地のぬくもりを感じて心安らいだ。

いつものように丘にたどり着くと、持参した手紙をカバンから取り出して、地面に腰を下ろした。長い手紙の最後は次の言葉で締めくくられていた。

「埋めなくてはならない空白がいくつかありそうです」

まだ完璧ではなかったか―――そう小さくつぶやいた。手紙を横に置き、大の字になって丘に横たわった。見上げた空には雲が流れていた。その雲に視線をあずけて、しばらくの間ひたすら形を変える雲をのみ眺めた。

「ねぇ雲さん。空白のありかに私を導いてくださいよ」

今はまるで人の姿のような雲にそう語りかけた。

一種の箱庭であるその森で、彼は定期的に、フィギュアのひとつである自分のからだを森の別の位置へ持っていった。そしてその場に立ち、内側に変化の風を感じとった。

その風は、この世界を通して自らに気づこうとしている創造主が喜びとともにもらした吐息なのかもしれない。

彼自身の内側に大いなる何者かの気づきの閃光が通り抜けていく。

そうすると、彼の仕事もはかどった。集めた夢たちをしかるべき順番に整えることができた。まるで彼の中を抜けていった閃光が、それらの夢の結びつきを見せてくれたかのようだった。

そのようにして、ある満月の夜に、彼は小高い丘に立った。

ここのところ、満月の夜は毎回ここに立った。その度に、彼の中で少しずつ何かが満ちてくるようだった。何かが起ころうとしている、そう彼は感じた。満月の夜だけは夢見へは行かず、月見をした。

真夜中を過ぎ、持参したもえぎ色の寝袋の中に入って月を仰ぎ見た。しばらくして彼は眠りに落ちていった。

【カンバス4枚目(月夜の夢見)】

祖父は月夜の下で、いくつかの夢を見たと言っていた。

その一。

両親が我が家の居間を開放して営んでいる喫茶店の店舗で、今日は集落の集まりが行われていた。築浅の、新しい造りの家だった。

会の途中で僕は便所に立った。便所の戸を開けるとそこに二人の人が横たわっていた。包帯でぐるぐる巻きにされていたので、はじめそれが本当に人間なのか確かでなかった。和式便所の床にミイラのような人型のものが二体寝ているのを目撃したことで、僕はだいぶ動転してしまった。誰かが掛けたのだろう白い布が、二体の顔と思われる位置に乗っていた。恐る恐る布をめくろうとして、途中までいって恐怖で止めた。

店舗の方では、中年から老年にさしかかった男たちが、にぎやかにしゃべり、笑っていた。葬られている、僕は小声でそうつぶやいた。死はないものとされるのではなく、こうして形を与えられて同じ世界に置かれている。

よく目をこらしてごらん、存在している生、それと同じ数だけの死が満ちているのが見えるでしょう――そう何者かの声が言った。

その二。

膝を抱え、小さく折り畳まれた二人は、樽の中に納められ、蓋をされてかつぎ棒を通された。八人程の村の衆が樽の前後に分かれ、左右に分かれ、棒に肩を入れて立ち上がった。

村の一軒一軒を歩いて廻り、玄関で手を合わされては次へと廻った。

集落の真ん中あたりから徐々に村の外れへと進んでいき、共同墓地まで来た。すでに墓石がずらされて、中へ納める準備が整ったお墓の前まで来て、樽は下ろされた。かつぎ手たちが一斉に大きく息をついた。すでに来ていた村の長が紐を持って現れ、樽に結わえた。

そして結わえ終わったその紐の端を村の衆が各々持ち、再び息を合わせて持ち上げて、墓穴の上まで移動させ、それからゆっくりと紐を持つ手を緩めて、樽を下ろしていった。穴底に着地すると、紐を投げ入れ、土を被せたのち墓石をずらして穴に蓋をした。

死者を葬る一連の作業を眺めながら、目に見えないものと同じくらい、目に見えるものが好きだ、そう僕は心の中でつぶやいた。

その三。

「先生、ロシアの人々はここまで来るのですか」

文明開化まもない頃、青森で私塾を開いた絵師の僕に徒弟は言った。

「その昔、世界を股にかけて動き回った国がありました。スペインというのがその国の名前です。スペインは船で遠い国に行ってはスパイス、薬草みたいなもんだが、それを手に入れて持ち帰ってきたんです。そんな彼らにとっては、海の上は私たちでいったら裏山みたいに、よく知った場所でした。けれども、です。スペイン人たちはアイルランドという国の沖合を航海する術を知らず、嵐にのまれて大きな戦艦をふたつも沈ませてしまったんです。千人にも及ぶ兵隊さんたちも、溺れて死んでしまいました」

黒板にすらすらと世界地図を描きながら、僕は話し続けました。

「今、ロシアの艦隊が日本に向かってきていると言われています。そしてもしかしたら、ここ津軽の海峡を通り抜けていくのではと。そういう心配を君はしているのですね」

小さな村の小さな私塾で、小さな子供たちの頭の中に、大きな世界の絵図を僕は描いていた。窓ガラスの向こうでは何かが光り、その光りはどんどん大きくなっていった。

(第7話/全10話)