〖第6話〗

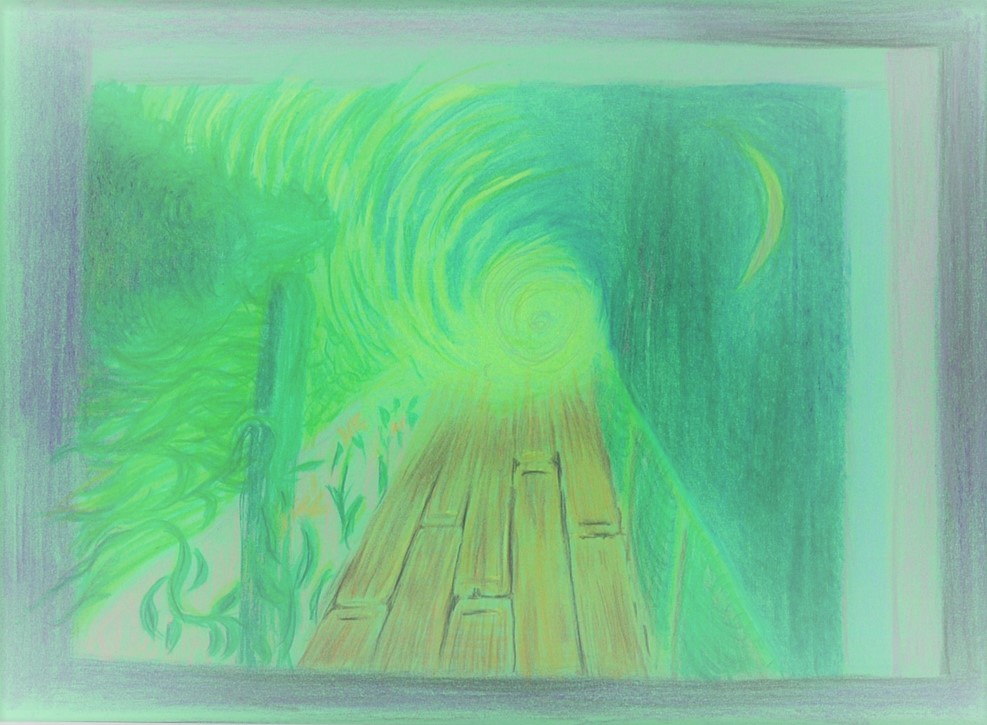

【カンバス3枚目(無題 森の仕事場の祖父)】

陽光が降り注ぐログハウスの玄関先に立つ、壮年の祖父の背中。

その肩越しには郵便配達夫の微笑む姿が見える。

僕は、様々な色彩の層が見え隠れする祖父の背中から絵の中、そして祖父の中へと入っていった。

その郵便配達夫はとても紳士的であった。

こちらはこんな森の奥のログハウスにいるのだから、もっと山男とでもいったたくましくごつい男でも来るのかと思っていた。ところが彼ときたら、玄関を開けると息も切らした様子なく、荷物を足元脇に置き、真っ直ぐにスッと立ってこちらをまるで出迎えてくれるのだ。

そんな執事のような彼から祖父である僕は郵便物を受け取り、そしてこちらからも長めの手紙を渡す。彼はスマートに手紙を受け取り、郵便配達夫としては不自然なほど深々と一礼をして、大事に手紙を鞄にしまったのち、今来た道を戻っていった。

その歩みはとても軽快だった。

僕はその姿からもらった楽しい気持ちをたずさえて仕事部屋に戻り、荷物の中から大きな封筒を取り出し、封を切る。この一連の時間が幸せなひとときとなっていた。

封筒の中には、他の夢見師の夢のレポートが入っており、向こうの世界から取材してきたお互いのかけらを交換し合うのがこの仕事のひとつであった。この瞬間も大切なギフトを受け取ったように幸せなひとときだった。

【カンバス1枚目(無題 老人ホーム)】

「そこにはな、どこにいても居場所が見つからないような人々も集まってきていたんだ。わしは、そんな彼らから、色々な世界の話を聞いては記録していたんじゃよ。本当に様々な世界から来ていたもんだなぁ」

昼食後のお茶をすすりながら、向かいの席でデザートのアイスクリームを頬張り、こちらにしっかりと耳を傾けている孫の僕に向かって祖父は語り続けた。

「そこはな、狭い階段を下りていってたどり着く地下図書館をさらに通り抜けて行けてな。よくわしは、その大きな図書館でも調べ物をしたもんだよ。そこに集まってきた人々が語った話が全て集められていてな、何でも調べられるし、世界中の色んな話や絵も収められていたんじゃ。色々な世界の記録が収められた図書館に、色々な世界から集まった人がいる場所。その場所もまるで生きた図書館のようなもんじゃったよ」

「そこが今はもう行けなくなっちゃったんだよね」孫の僕は以前聴いた話の断片とつなぎ合わせながら聞いていた。

「いいんじゃよ、あの場所はそのままにしておく方がよかった。だからきっと、閉ざされてちょうど良かったのかもしれんのう」

【カンバス3枚目(森の仕事場の祖父)】

毎夜、彼は夢という名のある種の森の中へ出かけていく。その森にどんどん入っていくほどに彼は自分の名前を忘れ、どこから来たのかを忘れてしまう。けれども何をしに来たかは決して忘れなかった。そうして夢の森の出来事を丁寧に取材し、元来た道を確かめながらゆっくり戻ってくる。その森から抜け出るころには、こちらに残してきた彼の肉体は血の気が通い始め、だいぶ経ってからまぶたがおそるおそる開けられた。からだは、毎夜出ていっては戻ってくる意識が今日はどんな具合か確かめるように、頭に血を集めて思考の動きを手さぐりした。そんなことだから、夢見師という仕事に就いてからの彼は毎朝頭痛に悩まされることとなった。

昼、彼の仕事場の森のログハウスへ郵便配達夫がやってくる。毎日の時もあれば、一週間空くときもあった。一週間ぶりのときには彼は安堵した、「ちゃんと社会とつながっている」そう確かめられて。

今夜も彼は夢の森に入っていく。あの名もなき郵便配達夫のように。

* * *

同時並行で描いているいくつかのカンバスを前にして、スツールに座っていた僕はゆっくりまばたきをしながらここにいる自分のからだに意識を戻した。

目の前にある祖父の森の絵から、老人ホームの絵から、こちらの世界へ還ってきた。

そして、まるで祖父が夢で見てきた世界を再確認するように、今見てきた祖父とのやり取りや祖父の世界を思い出しながら、こちら側の自分の意識とつないだ。

人間の意識の研究が進み、並行して肉体の研究も進んだ結果、興味とある程度の適性を備えた者は、訓練機関で長期のトレーニングを経て「夢見師」という職業に就くことがその世界の選択肢にはあった。

意識と現実の世界の相互作用が充分に認められたこの世界で、自分の考えを操縦するためだけに意識を使うのではなく、より集合的な思考、あるいは通念というエネルギーに働きかけることを通して現実に働きかける方が効率が良いといって、世の中をよくしたいと思う人や革命家といった人々がこの職の門を叩いた。けれどもそうした人々は意志が強すぎるために適性から外れた。強い意志はまるで磁石のように作用し、自らのパーソナリティに引きつけられてしまい、自分の思考や感情に結局は縛られた。

ふと、祖父と女性とのやり取りが、思考の隙間に垣間見えた。

世界をよくしたいと熱く語る祖父の横で、その想いを静かに聴いていた彼女は言った。

「意識も含め、みんなほんとにこの世界にいるんだよ。出かけていくなら、この世界で充分じゃない?」

* * *

【カンバス1枚目(老人ホーム)】

窓の向こうからの強い日差しで二人は逆光となり、近景に暗く立ちあがっていた。その暗がりの中をよく見ると、宇宙の星々が見え、二人だけの宇宙に深く入っている様子がうかがわれた。

「なんだか、火星の美しい運河の話を聞いているみたいだね」

祖父の話を聞いていた僕は不思議な感想を述べた。

「なるほどのぉ、確かに宇宙旅行みたいな話には違いないもんのう」

祖父はそう答えると僕とそろって中空を仰ぎ見た。二人は何もない空間に揃って月を見ていた。その月は太陽の光に照らさせ半分が黄色く光り、ゆっくりとその照らされた位置を変えていった。そしてどんどん大きくなり、クレーターの穴の中へすっぽりと二人が入ってしまい、しばらくの暗闇ののち、またパッとひらけたら、向こうの方に赤く光る球体が現れた。

「まったく、不思議じゃった。あるときは鉄道のようなものに乗って夜空の星々を旅し、またあるときは自分が星になって宇宙空間を飛び回っておった。そうして最後は決まってこの地球へたどり着いてのう、まるで初めて降り立った星のように、見るもの聴こえるものがみな別世界のもののように感じられたんじゃよ」

祖父はそう言って、今このときも目を輝かせながら眼前の世界を見ていた。

【カンバス3枚目(森の仕事場の祖父)】

彼は目を覚ますと何もない天井を見つめ、今見ていた夢の場面を丁寧に寄せ集め、前後関係を整えながら、ひと連なりのまとまりになるようにすると、ようやくふとんから出て机に向かい、紙の上にその出来事を記録した。

その後しばらく置いてのち読み返し、拾いそびれている夢の断片が思い出された時には、それをつけ加えて新たに書き直した。

そのようにして書きためられた記録が何冊も祖父の本棚に収められている。夢見師という彼の仕事にとってこのことは、純粋な第一次情報を収集しているだけのことだった。その情報がある程度たまってきてようやく本格的な仕事にとりかかることになる。その段階になっていよいよ彼はワクワクし、血がさわぎ始めた。

この本格的な仕事にとりかかるのに彼は、深い静かな森の奥にある小さなログハウスを与えられていた。ときどき訪れる郵便配達夫以外誰も来ないその森の中で、毎夜夢の森へと彼は入っていった。

朝。

森の匂いを楽しみながら、目を閉じて彼は歩いていた。

匂いと足の裏の感覚、そこに意識をすべて集めて、いつもとの変化を味わいながら彼は歩いた。

それからしばらくすると、今度は意識を耳にすべて集めて同じように歩いた。

さらに今度は目を開けて立ち止まり、まるで昔の写真のようにシャッターのかわりのまぶたを開けたまま脳裏に映像を焼きつけるように見た。

充分な時間が経つとまたまぶたを下ろし、しばしその場に立っていた。

昨日の同じ場所からの色かたちとまぶたの裏で見比べていた。

その作業が終わるとあとはただ放心して部屋へ戻っていった。

部屋に着くと本棚から夢を書き取ったノートを取り出し、ゆっくりと読み進めた。さきほど森の中にいたときの感覚のままに夢の記録の中を歩いた。そして、そこに含まれているかもしれない不自然な要素をチェックした。それがあったときには、リストに書き留めた。

このリストが第二次情報集めとなっていった。

(第6話/全10話)