〖第4話〗

「人がその人であるということの特徴みたいなものってなんだと思うかね?」

絵の師は僕に尋ねた。

「全くの主観なのですが、なんというか、存在の密度、そんな風にでも言うしかないものがその、特徴と言いますか…」

文章にならない言葉となって僕の口から出たのは、〝密度〟ということだった。師はすかさずその単語を拾って返答した。

「ではその君の言う密度というものを絵画に喩えた時、その人物をどのようにして描くかな?」

その質問が僕の中の混乱した言葉たちに秩序を促してくれた。

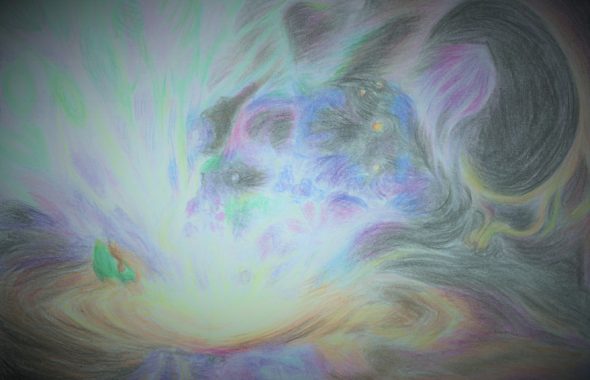

「はい。まさに密度とは、絵の具に含まれる顔料の割合や、透明、不透明の具合、光をどれだけ絵の具に取り込み、かつ閉じ込めずに自由にさせるか。そうしたことを通して表現できると思います」

目を閉じて聴いていた師が、まぶたは閉じたままに、その奥の瞳を見開いたかのようにして言った。

「生身の人も、まさしくそうだな。彼らの肉の中にいかほどの光が自由に遊んでいるか。そなたはその光を見届けるのだよ」

師の言葉を、恋人の告白のように僕は受け取った。

*

それからまもなくして、師は急激に衰弱していった。

あるいは、もはやこの体には用はないということなのかもしれない、そうも思えた。

入院先の病室を訪れ、ベッド脇に座っていると、とても優しい時間が流れていった。

師のゆっくりとなっていく呼吸に合わせるように、僕も呼吸を深くしていった。

時折止まるそれに僕も合わせ、呼吸が自然と止んだ。

その時間、不思議と苦しくなかった。長い時間次の呼吸が来ないその隙間は何もかもが静止したようだった。この感覚を永遠と呼ぶのならなんだか分かる気がする、そう僕の中で誰かがつぶやいた。

僕の手の置かれた老人のひざは、呼吸に合わせてわずかに波打っていた。細くなった脚の真ん中に位置するひざは、その皿がくっきり浮き上がり、まるで波の上の小舟のようだった。それが大海原のような胸の上下に合わせて、波頭の上でゆれたり止まったりした。

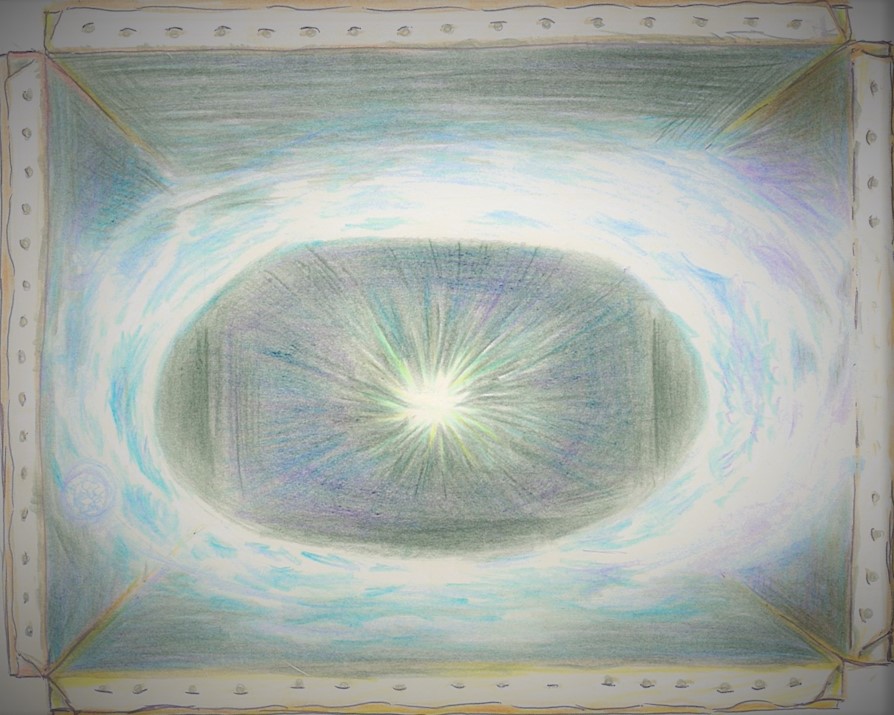

またしばらく呼吸が止まった。以前聴いた師の言葉が耳の中で響いた。

永遠というのはとても長い時間だ。長い長い時間だ。僕らはその永遠の中にいる。普段の時間が止まると、それを内包するところの永遠を垣間見ることが出来るのだ。

「ありがとうございます」

僕は死にゆく一人の師へ向かって頭を垂れた。

*

空っぽになった僕の時間に新たな“訪問”があったのは、師が旅立ってからまもなくだった。

どう間違えたらこんなことが起こるのだろうか。

ポストを開けると、なぜだか父宛ての封筒が入っていた。しばしその宛名を見つめながら、自分の名前はこれだっけか?と判断しなくてはならなかった。

父と僕は音こそ同じものを引き継いでいる部分はあるが、字面は全然違う。それなのになぜか、しばらくの間、自分と、目の前の名前とが違う人間であると認識するのに、心理的には永遠と感じるほどの時間を要した。

アイデンティティがそのように一瞬交錯するものだから、無意識に開封してしまった。中には中医学の診断書が同封されていた。それを自分のもののように読みそうになってようやく違和感を覚え止めた。

「私がいつかはやらなくてはならないこと」そんな言葉が不意に浮かんだ。まるで僕自身が父で、その診断書はその自分への課題が書かれた文書のように思われ、そうして息子である自分に意識が戻った時、それは世代をまたいで取り組むもののように受け止められた。

*

「それは今のところただの仮説に過ぎません。今後のあなたの人生の時間が、その説の裏付けとなるかどうかです」易者はそう言った。

「僕は思うのですが、科学的な実験をするときに立てる仮説と、人のこれからの出来事について述べる仮説とは同じではないのじゃないでしょうか。前者の実験の場合、仮説はあくまで思考の中にあって、化学物質の中にはありません。しかし後者の場合、その仮説が他者によって思い起こされた場合であっても、それを聴いた自身の中にもその仮説は言葉として入ってきます。そうした時、その仮説は人間の思考の世界でゆっくり根を下ろし、あるいは着床し、その大地である人間からエネルギーを吸収して育っていきます。このようにして、人間にとって仮説は未来に価値観や思想へと成長する種に当たるんだと、僕は考えるんです」

他人に助言を求めることのほとんどない僕が街の易者の話を聞いたことも驚いたが、さらにそれに意見した自分自身にも驚いた。

そんな僕に易者はそれ以上、何も言わなかった。

*

絵の中で老婦人は、彼女にしては意外な赤い傘をさしていた。

どちらかというと内向的で思慮深い性格の彼女は、当時退院したばかりだった。

胸を患っていたのだ。

静かな佇まいのその中には悟りの境地の平和でも宿っているかのようであり、その皮膚を破ったら緑色をした血が出てくるのではないだろうかと想像してしまうほどの穏やかさだった。だからその赤い傘は、まるで彼女の胸にドクドクと流れている血が手術で飛び散って染められたという妄想を僕にかきたてた。

絵の師のアトリエを片付けに来て、その絵を見つけ、しばらく時間を忘れて見つめていた。初めて見る絵だった。

そこに描かれているのは師の先立った妻であるのは直感的にすぐに分かった。

師が言っていた言葉をふと思い出した。

――遠くから見ればおおかたのものごとは美しく見える――

カンバスの中の遠景の位置づけについてレクチャーをくれたときに語られたその言葉がいま、ここに見える老婦人と赤い傘によって呼び出された。

それとともに言葉は続きも求めていた。

「たとえ近づいた時にはどんなに汚く生々しいものだったとしても」そう僕の脳内に囁いた。

*

師の臨終は非常に濃密で、とても生々しい体験となって僕の中に残った。

そしてその体験が、幼少時分の祖父との思い出を色濃く思い出させることとなった。

僕は丁寧にその記憶を頭の中から発掘し、数枚のカンバスの上に移すことにした。そして記憶の塊の様々な角度に作った絵という扉を開け、中に入り、その時空間の中を歩き、僕の中に残る生々しいものをもう一度確かめようと思う。

その道中で僕の中にいつの間にか現れた〝管理しなければならないもの〟の行方が見つかるという仮説がうまく根づくことを祈って。

* * *

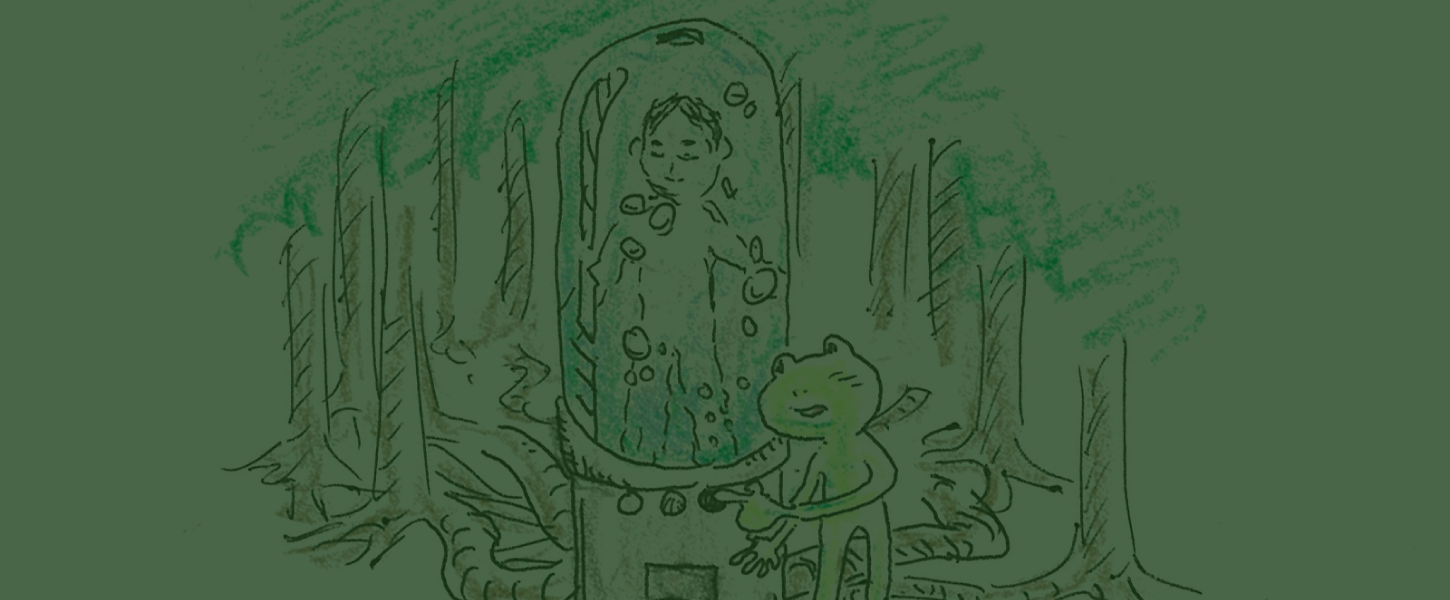

【カンバス1枚目(無題)】

老人ホームの一室。左奥にある大きな窓を光源とする柔らかいピンクがかった光が室内全体を包み込んでいる。

その光は、仕事の合い間に一息ついている介護士とベッドに横たわっている老人の右手にうす紫色の影を落とし、二人を静かに浮かび上がらせている。

「姿かたちはありありと覚えていながら、それが誰でどこで会った人だったかが全く思い出せないんです」

窓から見える大きな桜の木を眺めながら、介護士は老人にそう語った。

「なるほどのぉ、こうして桜を見ると毎年その姿を思い出すんじゃな。わしはこの年になるとな、もはや全ての記憶がそんな感じになってしまってな。世の中に入っていると、その中で人と人との結びつきが記憶を呼び出してくれるもんじゃが、こうして日がな一日、呆けていると、それらの記憶はどんどん抜け落ちていき、あとに残るのはどこかで会ったことのある顔の映像ばかりじゃよ。困ったもんじゃ。その人たちは、わしの頭の中で、まるで役を与えられていない劇団員のように、ある時は昔の芝居の読み合わせをしたり、あるときは誰かが仕入れてきたシナリオで練習したりしておるよ。わしは夜な夜なその様子を見に夢へと出かけていくんじゃよ。それはそれでなかなか楽しいがのぉ」

介護士は自分の発した言葉も忘れ、老人の語る世界に、人間の不思議を味わってにんまりした。

(第4話/全10話)