〖第5話〗

また別の時間。

「あ…、いつのことだったか、月の仕事を20年くらいやっていた時期があるんじゃよ。」

もうかれこれ八十の半ばにさしかかった先ほどの老人が老人ホームの一室に訪れてきてベッドに並んで座っている孫に語りかけた。小さい時の僕だ。

三階の部屋の窓から見える桜の木の樹冠に離着陸する小鳥たちをじっと見ながら、老人は自らの意識を遠い記憶へと離陸させては断片をつかんで戻ってきていた。

「月にな、行ってみたかったんだと思うんだよ、今から思うにな。なんでそんなことを強く思うようになったかっていうとな、どうもわしらのふるさとらしいんじゃよ。お前もだぞ。さらには、あすこで飛び回っておる鳥たちも同じなんじゃ。だから月では人も動物もやり取りができるのだよ。わしはきっと、ものすごーくさびしかったんだ。月へ行けばあの小鳥たちとも話が出来るしなぁ。あのとき月の仕事がもっと出来ていたら、今の人間たちはみんな月に行ってしまうかもしれないな」

独り言にも似た声の大きさで老人、つまり祖父は語りかけていた。

* * *

【カンバス2枚目(無題)】

その小高い盛り土の周囲には、年老いた木々たちが立っている。

天を見上げると森の中にぽっかり星空が抜けているのがよく分かった。

彼は盛り土の真ん中に横たわり、世界に心を放った。

若い祖父だ。

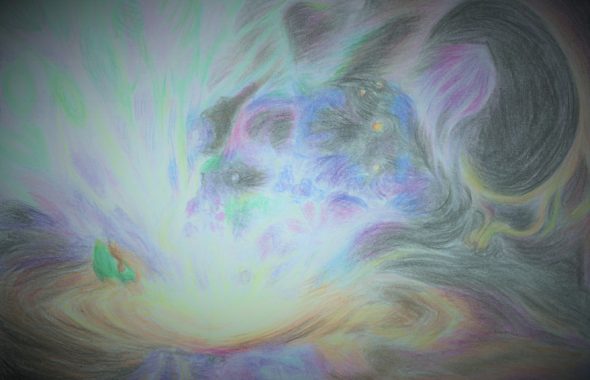

葉がゆれる音、生き物の寝息、水面を風がすべりゆく音、天降る星の気配、地面の下で地殻が非常にゆっくりと行進するバイブレーション。

そうした様々な大なり小なりの地球のふるえを彼は体に共鳴させることができた。

またそれぞれのふるえを体の中で重ねたり交わらせたりして、新たな響きを作り出すことができた。

さらにその響きは彼の脳裏に映像を生み出した。

それは一種の夢かもしれない。

一人の人間の個性が生み出したような夢ではなく、先住民族の中で言われるような「大きな夢」と同じなのかもしれない。

民族全体、地球種族全体の反映を写し取ったかもしれないその映像は後々、多くの人々に待ち望まれるようになり、その彼の特殊技能は大いに重宝されるようになる。

* * *

僕は祖父にかかわる記憶や思い出話から思い出される場面を、カンバスという扉あるいは窓の向こうに見て描きとった。

そうして出来上がった自らの絵の中へと入り、その時空間を歩いた。

絵という扉を自分でこしらえて、その鍵を慎重に開け、一歩一歩足を踏み入れていくのは嬉しくもあり、また怖くもあった。

「好奇心が殺すのは猫だけじゃない」と絵の師は言った。

当時ニュースで頻繁に流れていた猟奇的な猫殺し事件を引き合いに出して、絵の世界に入ることは全く違うルールの世界に行くようなものだから、楽しみ以上に心して行きなさいということを言わんとした言葉だった。

「自分で描いた絵でもそうですか」

「同じだ。むしろ油断する分、自分の絵の方が試練となることが多いだろう」

そう師は答えた。

好奇心なんかじゃない、そう僕は心の中で何度も師につぶやいた。

もし出来ることなら、僕の中に存在するかもしれない〝管理しなければならないもの〟を見つけたいだけだ。

一番慣れ親しんだ絵の具の匂いや質感という命綱を頼りに。

それ以上に僕の中に動機づけと呼べるものは何もない。

その動機から逸れることのありませんように見守って下さい―――

そう師に祈りながら再び絵に分け入っていった。

* * *

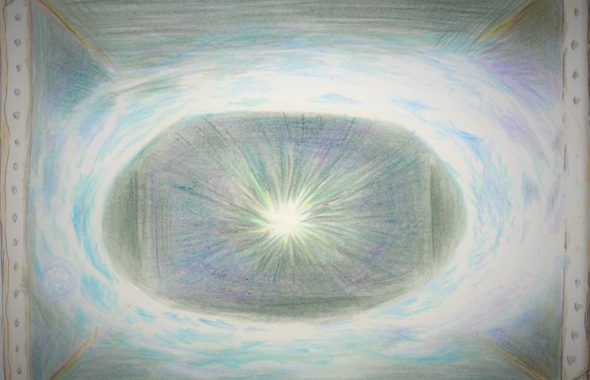

【カンバス3枚目(無題】】

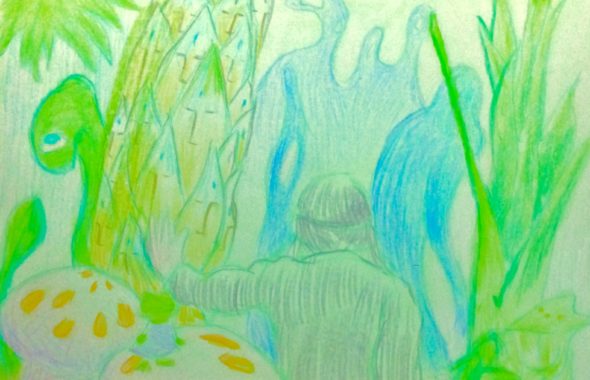

明け方。久しぶりに街に出てその帰り、森の入り口でタヌキが車に轢かれているのに壮年になる祖父は出会った。近づいて様子をうかがった。

息もこと切れ手足も冷たい。もう〝ぬけがら〟だった。

彼はリュックの中からタオルを取り出しタヌキを包む。

そうして胸の前でかかえて森へ入っていった。

いつも行く散歩道を進み、そこから少し林の中へ入っていき、落ち葉が柔らかなベッドを作っているところにタヌキを下ろした。周りの木々の小枝を払い、日が差し込むようにした。払った小枝でタヌキの周りを優しく囲み結界とした。そうして手を合わせ、頭を垂れてしばらくの間祈り続けた。

道を戻り、泉で手を洗い、小高い丘に上がり腰を下ろす。

リュックを脇に置き、大の字になって寝そべった。

森は夜の眠りから目覚め、光を吸っていた。

深夜の車に轢かれたであろうタヌキの永い眠りをその懐にかかえ、森は今日も世界の空気を更新している。

彼の仕事は夢を見ることであった。

毎晩、彼の枕元には簡単な万年筆とメモ帳が置かれ、まるでドキュメンタリーの取材に出発するかのように眠りへと旅立った。そうして、ある時は夜中に目を覚まし、手が自然と暗闇の中の万年筆とメモ帳を探り当て、暗がりの中、目をつむったままに彼は夢の旅路を書き綴った。

またある時は、翌朝になってもいっこうに旅路から戻らず、昼をまたいで、太陽が西にだいぶ傾きかけたころになってようやく目を覚ました。そんな時は、しばらく放心状態であって、ふとんの中で天井を長いこと見つめているものだった。その長い夢の旅路での消耗は激しく、ときにはその旅のレポートを言葉に起こすことも出来ずじまいで終わることがあった。

夢見を仕事とする夢見師の彼にとってそれは業務の大きな失敗となった。

ただ業務上の失敗も、より大きな、組織という視点では貴重なデータとなり、失われた夢としてだけで終わってしまうわけではなかった。特にそうした夢見の場合には…。

【カンバス2枚目(無題)】

「当団体へ寄せられた匿名の手紙が今回の取材の発端となります」

夢見師の一人が記者に答えた。

「その手紙を送られた人が依頼人ということになるんですね」

「ええ、そうなります。ただ、今のところは顔のない依頼人です。手紙の内容を吟味したうえで夢見に値すると判断できたので今回の取材が行われました」

「今回こうした中間発表をされるのは非常に珍しいことかと思うのですが、何かいつもと違うことがあったのでしょうか」

ベテランの記者が尋ねた。

夢見師たちはお互いに顔を見合わせてから、最年長に当たる夢見師が記者に応じた。

「これまでの取材経過を多くのみなさんに知っていただくことで、夢の世界をよりクリアなものにすることが必要と判断されたためにこうした場を持ちました。人々が意識することで、その世界はよりディテールを持ち、それによって夢見師たちは今よりも細かく具体的にその世界の中を歩くことができるようになるのです」

皆の意識に尊敬を込めてそう言った。

街でそうしたやりとりが行われている頃、遠くの森では、一人の郵便配達夫がいつものように森の奥に大荷物を持って入っていく。

彼の行先はひとつだけだった。

奥にある泉を超えて、小高い丘を横目に少し入った木々の間にログハウスがあり、そこで仕事をしている人物へ届け物に行っていた。

通い慣れたけもの道を歩きながらゆっくり足元を眺めた。

季節の草花や動物のフン、そんなものを見つけるのが彼のひそかな楽しみだった。

そんなものだから、この森の奥のログハウスへのお届け物はちっとも苦ではなかった。

またほとんどここに来るときは大荷物になるのだが、不思議と森歩きは彼を疲れさせなかった。

森林浴により体が気でみなぎったのもあるだろうが、それよりもはっきりしているのは、この森にいる人物にお届け物をするということに、理由は分からないにも関わらず彼は使命を感じていたことによるだろう。

さらには、届けるだけでなく、もしその人物がかなり長い手紙を持っていれば、それを預かって街へ帰っていく彼の足取りはさらに軽くなった。

(第5話/全10話)