〖第2話〗

「ただの物理的な反射に過ぎないのだよ」

そう、僕の絵の師は何度も言った。

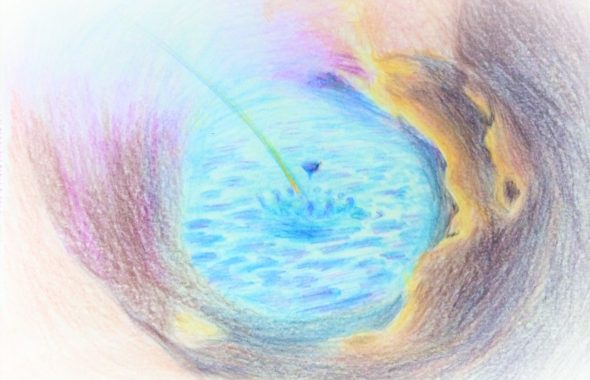

カンバスの上に塗られた絵の具に光が当たり、その光は絵の具の中のオイルの層を屈折しながらも進んでいく。

そして顔料である鉱物に吸収されたり撥ね返されたりしながら、再び見る者の目に届く。

その限定された波長の光を感じているだけだと、師は何度も強調した。

全くといっていいほどに感情、情緒の説明というものがなかった。

「この世界、この宇宙に流れている意志のちからのようなものがある。そう仮定していると言ったほうがよいかな。そのちからに反応を示す受信機をいかに作り出すか、それがわたしにとって絵を描くということだ。今のところ、わたしの仮説では、そのちからは〝光〟としてこの世界に現象していると見ている。だから、その〝光〟がその絵の中で限りなく自由に振舞えるようにカンバスやオイルや顔料を使って舞台を整えること。それが画家であるわたしの使命なんだと思っている。絵を観るものが、その光の自由さを味わい、“光はいかなるものぞ”ということに想いを巡らすときを持てたならば、わたしは絵描きという仕事を辞めてしまってもよいと思っているのだよ」

師の仕事、師の言葉から、僕は多くのものを学んだ。

*

これまでの人生で、同じ夢を見ることが何度もある。

大きな日本家屋の座敷にいる。

低いテーブルが3つほどつながり、その周りに十数人の親戚らが座っている。

その中に小さい男の子がいる。それが僕だ。

僕は大人たちの中で静かに息をひそめている。

存在を小さく小さくしてそこに座っている。

できるだけ気づかれないようにと僕は思う。

僕の中に、何か非常に壊れやすいものがあって、いつの間にかそれを僕が管理することになってしまい、周りから気づかれてしまったら最後、それを守る力もないから、できるだけ、できるだけ、気配を消そうと意識した。

よく親戚からは「この子は、全くしゃべらない子ねぇ。いるんだかいないんだかわからないわね」と言われたものだ。

少年の僕の意図は成功した。

周りから気づかれたくないときには気配をなくすことが出来た。

内側にあって壊れやすい何かを管理し続けなくてはいけないことになったから、僕は社会に出ていくほどに気配を持続的に消すことになった。

それは完璧すぎたのかもしれない。

それ以降、「おもて」の場に現れなければならないほどに、姿が消えてしまうことになり、大いに苦しんだ。

*

いつものように小銭をポケットに入れ、水着を持って市民プールに行った。

水の中にいるときだけ、僕は透明のままでも許されると感じた。

そして、自分の中の壊れやすいものを何者かから常に守らなくては、と無意識にしてしまう深い緊張を、水の中でだけは解くことが出来た。

(いっそのこと、水生生物にでもなれたらいいのにな)

そんなことを半ば本気で思ったりすることもあった。

入り口でチケットを買うと、横に案内板があるのが目に留まった。

普段は意識せずに通り過ぎてしまうのに、なんだろう?と、貼られたチラシに目をやると、

〝イルカスイミング教室開講!〟

というタイトルの下に3頭のイルカが笑顔で泳いでいた。

「君も僕みたいに自由に楽しく泳ごう!」と、その中の一頭が語りかけていた。

イルカ好きの僕は内心とても心が弾んだ。

子供向けだろうとは思いつつ、対象者を見ると、水と友達になりたい人なら誰でも歓迎とあり、自分も明らかにそこに入った。

ふと我に帰ったらなんだか恥ずかしく思い、急ぎ足でプールへ向かった。

塩素の臭うロッカールームで着替えて、シャワーを浴びて、25メートルプールのある場に出ると、そこでまた笑顔のイルカが目に飛び込んできた。

本日ふたレーンがイルカ教室に当てられている旨の案内板だった。

コーチらしき女性が小学生くらいの男の子に、

「あれではとてもイルカにはなれないなぁ」

と語っているのを耳にしながら、僕は自分がまるで水陸両生の生き物にでもなったように感じながら、水の中へ後ろ足をゆっくりと入れていった。

*

「それで、どうなったの。あなたのお友だちは?」

「うん、しばらくの間、心療内科に通っていたんだ。かれこれ一年前になるかな。ちょうど今くらいの桜の咲く季節だった。通い始めて半年ほど経ち、少し気持ちが外へ向かい始めたのもあり、一緒に花見に出かけたんだよ。僕としても不安半分うれしさ半分で彼と会ってね」

「そうよね。心の風邪ってとても繊細だものね。でも、花見ってちょっとチャレンジだったんじゃない?」

「だいぶチャレンジだった。桜というのが、またある人にとっては危ないものにもなるんだね。なんというか、第六感の強い、感じやすい人にとって」

「そうねぇ。そういうのにはたぶんかなりの個人差があると思うけどね。私だって、実は20代前半は原因不明の病気でずっと内側にこもっていてね。ある時テレビで桜の開花ニュースを見て、どうしても見に行きたくなり、近くの桜の並木道へ行ったの。そこで花びらのシャワーを浴びていたら、ドサッて音を耳の中で聴いたの。何か憑き物が落ちたように、それからは元気になっていったのよ」

*

「私、勇気のある賢い女性にならなくてはいけないの」

つき合い出してしばらくしたあるとき、唐突に彼女はそう言って旅立った。

あとに残ったのはイルカの絵柄のマグカップがひとつと、同居人の僕だけだった。僕は私物というものを出来るだけ持たないようにする癖があり、彼女との同居でも、その生活用品のほとんどを使わせてもらっていた。

唯一置いていったイルカのマグカップは僕が気に入ってよく使っていたもので、彼女が気を使って「私の形見だと思って大切に使ってね」と言って残していったのだった。

数日は、いつものように生活のルーチンをこなして過ごした。

そしてやってきた何も予定のない一日、あらためて、ゆっくりと部屋で過ごし、ゆったりと見まわした。

カーテンがフワァっとふくらんだ。

小春日和の温かい風が部屋を通り抜けて台所の換気扇から出ていった。

彼女の匂いがした。

彼女の体温を感じた。

初めて会ったときのことを思い出した。

「初めまして、っていうのも変、ですね。隣のクラスに三学期に転校していた、小春と言います。非常におだやかな小春日和に生まれたので、母がそう名づけてくれました」

「こ、は、る…」

まるで生まれて初めて言葉を発するかのように、僕はおそるおそる、そうつぶやいていた。

(第2話/全10話)