〖第8話〗

【カンバス1枚目(老人ホーム)】

「火掻き棒だったかもしれない、最後に見た映像は…」

祖父はそう言うと、大きく息を吸い、とても長く息を吐き、そのまますべてが静止した。

「・・・脈が今、止まりました」

そう看護師は言った。

明治生まれの彼がこの世を去るとき、たくさんの親族や彼を師とする者、彼の昔語りをとても楽しみにしていた人々が周りに集まっていた。その中で同僚だったという、彼よりひと回り若い初老の男性がそばで彼に語りかけていた。いったい何の話だろうと周りの人々は首をかしげる者もいたが、何人かは彼の独特な職業を知っていたから、理解を向ける気づかいでその場の空気はさして不思議なものにはなっていなかった。孫の僕はよくおしゃべりしに彼の元に来ていたから、その話を他の誰よりも自然なものとして受け止め、聴き入っていた。

「ぼく、おじいちゃんから昔住んでいた土地のこと、いっぱい聞いたんだよ。火をおこしてごはん作った話とかもあってね、そのとき火掻き棒を使う様子、話してくれたなぁって今思い出してたんだ」

そう僕の言う話に、集まった一同は耳を大きく開いて聴き入っていた。

【カンバス4枚目(月夜の夢見)】

森の奥にある泉の、その向こうにある小高い丘で眠る彼の上には、月が丸く満ちていた。その月明かりは丘と辺り一面をくまなく照らしていた。

丘の中央に体を横たえている彼を、土と草の匂いが強く包んでいた。夜の鳥が鳴く声が聴こえ、泉の上を走る風の音が耳に届いた。

泉の表面が徐々に静かになり、崩れてバラバラになった月がまたひとかたまりとなって水面に落ちついた。まもなく、また大きく森が鳴って水面の月を激しく崩すほどに風が吹いた。

それからその丘のまわり一帯がどんどん眩い光に包まれて、眠っているにも関わらず、彼の目の前が真っ白になっていった。その強い光と風に、彼は自分の存在が解体してしまいそうな恐れをいだき、夢から目を覚ましてその場に立ち上がり、ありったけの力で体を揺すり、解体の力をふり払おうとした。

積極的に夢へとドキュメントしに行く夢見師という仕事、それは犠牲と試練を要求する。夢見へと出かけて不在中の彼の体は、大地と月の大いなる力の元、その元素へ還ろうとする力に浸食されてしまうのだ。ログハウスは、そうした彼らを守る容器として、シェルターとして機能していた。

体がようやく思うように動くと、ログハウスへと一歩一歩足を進めた。途中、自分の周りに誰かいる、彼はそう感じて息をひそめた。夜の森はただでさえ疑心暗鬼を生じさせやすい状況だから、何者かの気配を感じるのはある意味十分ありえることだった。

彼は夢見師の職業訓練時代も、こうして夜の森へ入った。自分の内側の想像物を現象させやすい森に籠り、内側に自らが知らぬ間に抱えている像たちをひとつひとつチェックする、それが訓練プログラムのひとつだった。将来、夢見に行った際に、そこで見てきた姿が出来るだけ客観的なものになるよう、また自分の内側の投影にならないようにするためのトレーニングだった。

そんな彼だから、今周りに感じる気配が自分の内側から投げ出されたものでないことは分かった。目を瞑り、静かに内側に意識を集中した。周りの気配が一瞬弱くなり、次には先ほどよりも強く感じられた。

目を開けてはいけない、そう彼は強く思った。見ないままに感じ続けていくこの時間、存在と非存在が混じり合っていく瞬間に立ち合うこととなる。内なる脚に力を入れてしっかり立ち、その気配と対峙した。

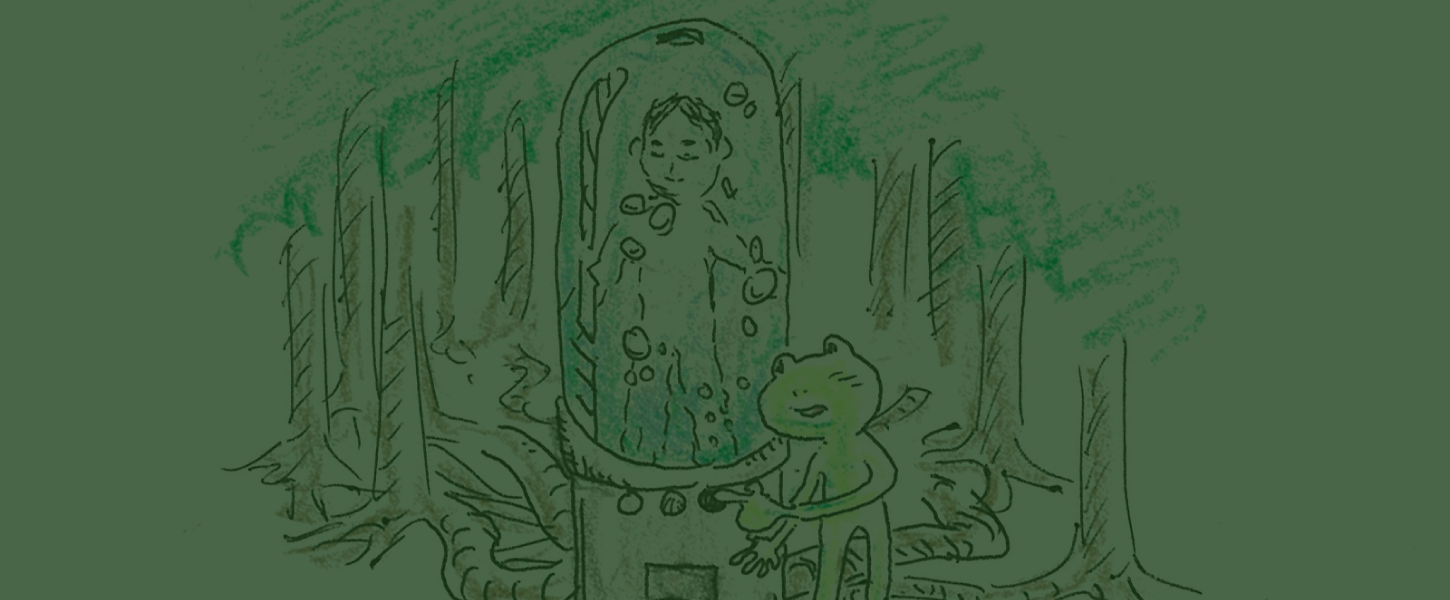

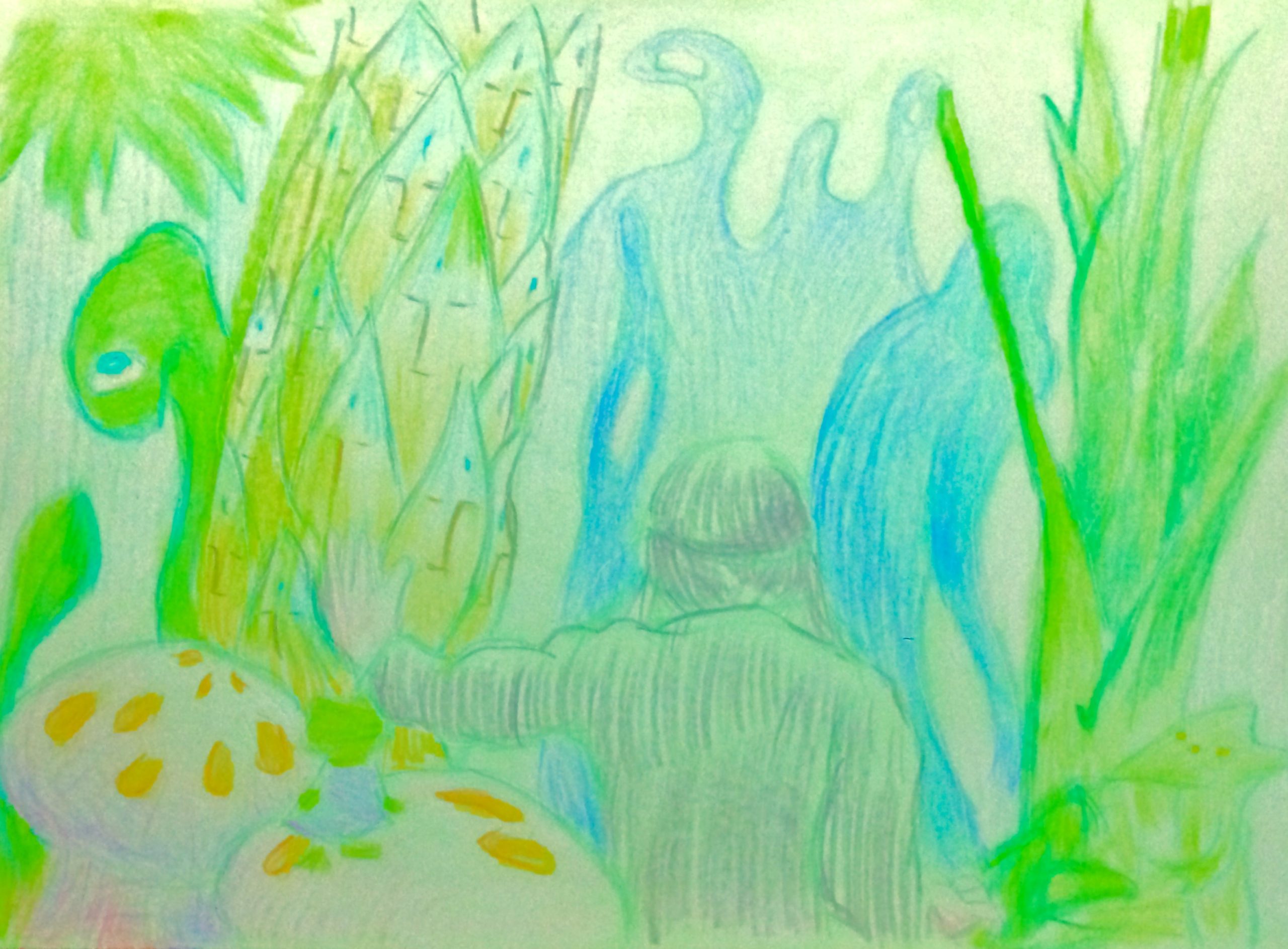

【カンバス3枚目(森の仕事場の祖父)】

その日も満月だった。森の木々の影が足元にくっきりとした輪郭を持って降りていた。この森の奥にある泉と、その向こうにふくらんだ小高い丘を目指して郵便配達夫はいつものけもの道を進んだ。彼は何度となくこの森に入っていたが久しぶりの訪問だった。しばらく前に祖父の行方が分からなくなったためにログハウスへの届け物がなくなったから。今は人間の空っぽになったこの森へ、それでも月に何度か訪れては心の洗濯と称して何もしない時間を過ごした。

夜に来るのは実は初めてのことだったが、目を瞑ってでもこの森の道ならば彼は歩けるほどだった。そうしてほどなくして丘にたどり着いた。視界は急に開け、月光がそこにあるすべてをきれいに照らしていた。彼もその〝すべて〟に含まれた。木も人も草も虫も石も、そして森の空気もすべてが等しく照らされていた。

その光という等しい力は、空気以上に透明な存在にまで及んだ。

その力が丘の真ん中あたりに横たわっている何かを照らし出していった。

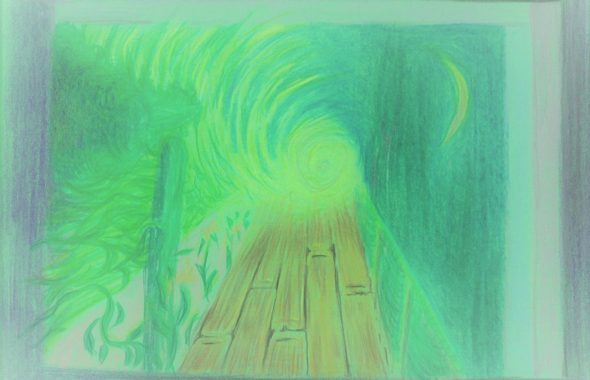

【カンバス2枚目(無題 夢見師たちのいる世界と、夢の森の迷宮)】

しかし、ここまで奇妙なケースは初めてだ。そう夢見師どうしが語っていた。

よりディテールを味わい調べ、取材するために、登場人物の一人に深く入り込むことはある。あまりに入り込み過ぎて目覚められなかった夢見師も過去に何人かいた。仲間の夢見師が気づかせに行き、「脱同一化」させてこちらの世界へと目覚めさせたりといったこともあった。

そうした中で、とうとう戻って来られないままの夢見師がいた。とても能力のある、その分自分の限界というものを見定めるのが不得手な夢見師だった。

その「同一化」した人物の中で自らの意識を保つからこそ同時に窮屈な不自由さを味わった。その人物に自らの持っている知識をひらめかせたり、必要な場所へ導いたりしてあれこれもがいた。そのうち、徐々に意識は薄れていった。

絵の中へと入った僕は、その夢見師が同一化した人物になり、その人物の視界を通してよりこの世界の時空間を味わうことにした。

ある年月が過ぎ、その世界の出口かもしれない街はずれの藪へ入っていったときのこと。

途中迷宮のようなその藪の中で得体の知れない存在たちとの遭遇を経て、ひらけた場所に出た。

そこにはログハウスがあった。それに見憶えがあり、ゆっくりと建物に近づいていった。

ログハウスの玄関に立つと、ちょうど扉が開き、牛乳瓶の底のような度の強いメガネをかけ空色のベレー帽を被った男が現れた。僕の絵の師にそっくりだった。彼は僕を中へと案内した。廊下の一番奥の扉を開け、中へ入った。窓際にベッドがあり、外の薄明かりが枕元へ射し込んでいた。そこに一人の男が横たわっていた。呼吸をしている様子から、死んでいるわけではなかった。メガネの男はベッドの近くまで僕を引き寄せその顔をよく見るようにと促した。

見憶えがあった。とてもなつかしい気持ちが胸にわいてきた。愛おしさで涙まであふれてきた。

僕は何が起こっているのか理解できないままに、その状況に多少混乱しメガネの男に救いの手を求める眼差しを送った。男は僕を連れて、部屋のあちらこちらを見せてくれた。どこも既視感があった。外にも連れ出してくれた。少し歩き、小高い丘とそのそばの泉を見せてくれた。

ここに立ったことがある、そう強く感じた。

* * *

僕は先ほど覗き込んだ男の顔を思い出していた。その顔に見違えようはなかった。まぎれもなく、その顔は『自分』の顔だった。鏡の中ではなく、この同じ世界の中で自分の顔を見るという体験が初めてだったので、思考がしばらく止まってしまい、認知できないでいたけれど、何度思い返してみてもその顔は

『自分』のそれだった。

「一体どうなっているのだろう? 僕は自分のからだから出て自分を見ていたのだろうか。臨死体験のときに自分を真上から見るという話を聞いたことがあるが、それだったのだろうか。けれどもこのからだは確かにあるし、透明でもない。ううん…、一体あいつは誰だったんだ?あるいはこの僕は一体誰なんだ?」

そんな混乱した想いの中で、僕は最後に腑に落ちる空想にたどり着く。それはこの世界にはすべての人間に皆一様にもう一人の自分がいるというもの。他方が眠っているときにだけもう一方が起き、逆もまたしかり。互いは同じ世界でほぼ百パーセント出会うことがない。なぜなら起きている人は起きている人としか通常は出会わないから。今回、もう一人の眠る自分に出会うということが、わずかの確率で起きたのだ。

* * *

どうしてそんな大事なことを見逃していたのか―――

長い時間、その小高い丘の上に横たわり、うっすらと見えている月を眺めながら、僕、つまり同一化した人物の中でかろうじて存在する祖父が思っているのを感じた。

不思議と月を見ていると、どんなことでも、あるいは誰の想いでも思い出せるようだった。世界に起きた全ての出来事や想いをファイリングし納めてある大図書館のようなものだった。そこへ行って自分の過去の記録をたどり、なぜその時の自分はそのような振る舞いをしてしまったのかを反省するときを与えてくれた。

〝その図書館はリブレアルテミスと言った〟という祖父の想いを聴いた。

〝そう、そこで私は司書をしておった。その図書館には世界で起きたありとあらゆる出来事が記録されていた。夢見師たちが見てきた世界も同様に。司書たちは、閲覧希望者に、目的の記録がどこにあるのかを独特な能力で見つけだして案内する役割を受け持っていたのだよ。司書たちは七色のベレー帽を被り、それぞれの色がその独特な能力の七種の性格を表していたのだった。私はオレンジ色のベレー帽を被っていた〟

月からとも、自分からともいえる方向から祖父の声は届いてきた。

〝そこで私はあるとき、どうしても欠けている記録を埋めたい欲求から、その能力を用いてある世界に入っていったのだった。そしてそこから戻って来られなくなってしまったんじゃよ。お前さんのお陰で今こうしてこちらの世界に戻って自分の体とも再会を果たすことが出来たんじゃ。ありがとう〟

そう言って「同一化」していた祖父は消えていった。

ログハウスに戻ると、ベッドには先ほどの『自分』はもういなくなっていた。代わりに違う男が横たわっていた。いや、先ほどと同じ人物だ。絵を描く僕の視覚的記憶に間違いない。僕の中から祖父がいなくなったからだろうか、もう『自分』という気がしなくなっただけだ。ベッドに残されていたのは祖父の体であって僕ではない、そうあらためて思ったとき、僕が視点を借りていた『人物』も徐々に薄れていった。

まるでゆっくり目を覚ますようにして辺りに意識を向けなおすと、僕の前には祖父の仕事をした森を描いたカンバスがあった。僕自身の目を通してその絵を見ていることにまるで初めてのことのように気づいた。

僕がしばし借りている師のアトリエに、どこからともなく森の木々がざわめく音がした。

(第8話/全10話)