〖第2話〗

* ~ * ~ *

もう命はないかもしれない。医師に母はそう告げられたという。

ずっと眠ったままの父に為すすべなく立ち尽くしていたであろう母の後ろ姿が、なぜかまだ生まれていない私の脳裏にうかぶ。

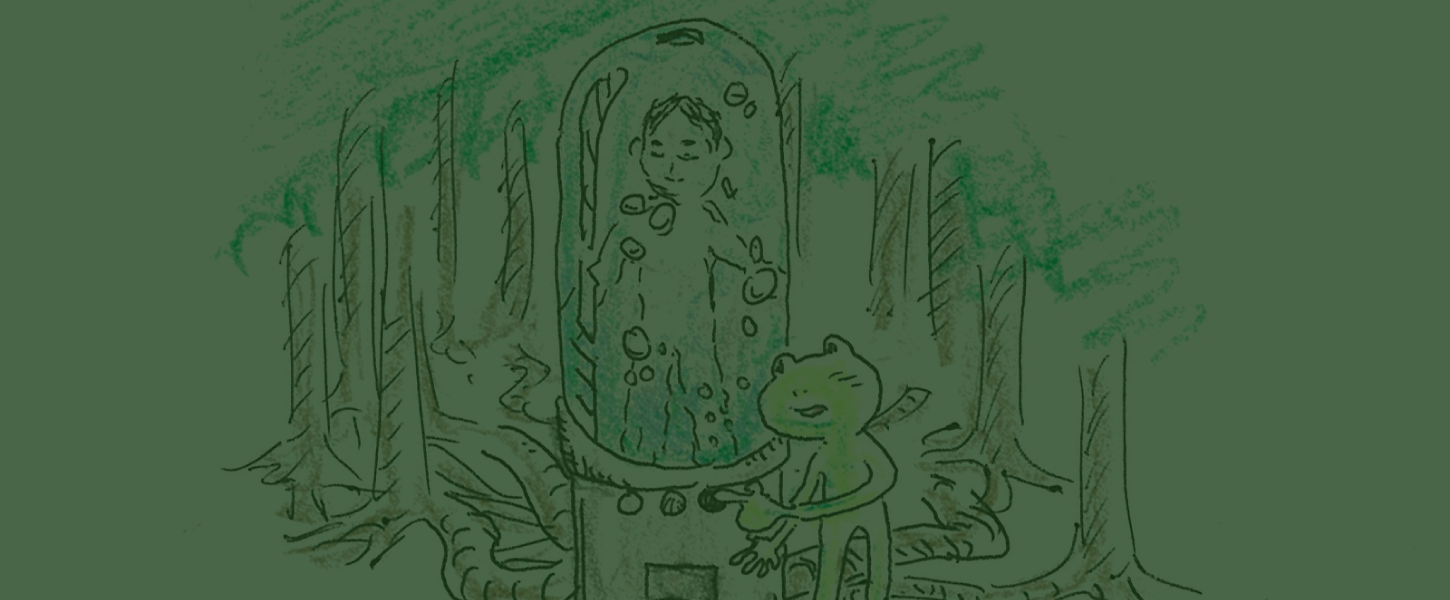

父の信用していなかった祖母の拝み屋という仕事、母はどうしてもお願いして父をみてもらったのだという。その頃の父はすでに昏睡状態だったらしく、父と祖母の和解は要せずに〝拝み〟は行われたそうだ。

その後数日、何ごともなく時は過ぎた。目覚めは突然だった。やれることをやり尽くして、なかばあきらめて過ごし始めた頃、父の目は開いた。そのとき私は母の腹中で外の世界のありさまを、母の血の騒ぎ具合を通して体験していた。弟はまだこの家に生まれ出るずっと前だった。

それから数日のうちに父は床から出て、何事もなかったかのようにまた暮らしに戻った。そしてまもなくのちに産み落とされた私を殊のほか感謝を持って迎え入れて、それまでの苦しみを相殺したのだとずっと後に語ってくれた。

* ~ * ~ *

満月の下、みつきさんと私は話しながら帰路を重ねた。

「うん、なんかね。小説書くのって自分の人生の井戸から水を汲むような感覚があってね。その水を小説へ注げるときと、自分の人生がめまぐるしく動いてるときに自分自身がカラカラでその水を飲んじゃうせいか、全く筆が走らないときがあるの。だからね、何でもっとたくさん本にしないのって言われても、今の私という主人公が演じるこの人生の方を味わって下さいとしか答えられなくて。」

そう言って少し沈んだ顔をした私に、みつきさんは優しく言葉を添えた。

「小春さんが主人公のお話に、私も脇役として出演させてくれてありがとう。」

店から途中まで帰り道が同じ方向ということもあり、最近よく一緒に帰るみつきさんは、とても静かに私の横にいた。本当に存在が空気みたいな人。だから風のようにあんな素敵なダンスが出来るんだろうなぁ。自分みたいに思考が勝ち過ぎると、重くなって風とあんなに仲良くはなれないなぁ、そう私は思った。

みつきさんと別れて自宅に向かう途中、突如ひとつの記憶がフラッシュバックしてきた。

団地住まいの同級生の子の家に、女子と男子合わせて4人で集まって、それぞれが書いているお話を語り合っていた。私の隣りの男の子は漫画で描いていて、一冊が百ページ以上になるものをもう四巻も描いていた。

彼は今、しばらく筆が進まない、とみんなの前で言った。けれどもそれで辛いということはないんだとも言ったのが印象的だった。それだけの量を描けたこと、そして現にそれだけの世界が四巻の中にぎゅっと入っている、その事実が僕をどこまでも安心させ、力づけてくれると話していた。私はその言葉を語れる彼をかっこいいなぁと思ってしばらく見つめていた。ふだんとても静かな男の子なのに、こんなにどっしりとして、もう自分に寄りかかってものが言えるなんて、私もそうなりたいなぁと思った。

「いっそのこと、あの宇宙の話はそのままにして、『地球編』として別な展開で始めてもいいかも。『火の鳥』みたいにね。」

そんなことを私は今思うと偉そうに彼にアドバイスしていた。

次の日、土星の輪にはみつきさんと一緒に一人の女性がいた。

「ぜひアイリさんにお会いさせたいと思っていたんです。」

連れてきたのは非常に若い帰国子女の女性だった。大きなスーツケースを玄関に置いて、みつきさんとその女性はカウンターに並んで座り、アイリさんと私に紹介した。

「私がダンスの勉強でアメリカのオハイオ州に住んでいた頃、隣の家に越してきた日本人家族がいて、それがアンナちゃん一家だったんです。その後ずっと経ってから日本で会ったんだけど、それが不思議なんですよ!」

「はじめまして。アンナと申します。両親の仕事の関係でオハイオ州のコロンバスというところで生まれ育ちました。そして高校生のとき日本に家族で戻って来ました。みつきさんとは不思議なご縁みたいです。私が生まれ育った土地で伝説となっているダンサーがいて、メアリーと言うのですが、伝説って言うくらいで、その人を見かけたことのある人が数少なくて、実在するのかも確かじゃないような人なんです。そんな人に教えを乞うため当時やってきていたんです。よね、みつきさん。」

「うん、そうなの。確かにメアリーは実在したわ。会えたの、奇跡的に!」

* ~ * ~ *

「ということは、彼女には特殊技能があったのですか。」

「いえいえ。そういったたぐいの技を持っていたわけではありません。なんと言いましょうか。私たちが空を見て雲行きが怪しいと言って雨の降るかもしれない前ぶれをとらえるのと同じように、世の出来事や自然の変化の前ぶれを誰よりも多く拾っては、それらを突き合わせたり、筋道を通したりして人々の未来への心配を払ってあげたり、現状の混乱や困難の意味を諭してあげたりしていたということです。」

祖母の親友を訪ねた私に、静かに、けれども確信のある言葉を置いていくように話す彼女の姿が、私を本当にくつろがせた。それはまるで自分の親友と一緒にいるかのように私の心を開かせ、体を弛ませた。

「ありがとうございます。私は正直なところ、これまで生きてきて、今初めて自分という人間が好きになっていることを感じられました。」

* ~ * ~ *

連日お店に立っていると、時間の流れが分からなくなってくる。

というよりも、時間なんて人間の頭の中で「さっき」と「いま」のズレを紐づけるための方便なのかもしれないと思う。小説を書いていたときはよく、この方便を駆使していたなぁ。でも今この土星の輪にいると、なんだか地球にいることで味わえる時間というフィクションが静かになるような感覚を持つ。

きっと地球じゃないからかな、なんて頭の中で結論付けては一人で苦笑いを浮かべた。

それは土星時間のいつのことだったろう?

「どうぞ、あなたがあなたらしくあれますように。」

アイリさんが横で小さな声でそう言ったのは、先ほどのお客さんがお店の玄関から出ていく瞬間だった。普段、そんな直接的な表現をしたことがないアイリさんが言ったものだから、私には結構驚きで顔を確認してしまった。

アイリさんは目を瞑っていた。でもきっと先ほどのお客さんへ向けて言った言葉なんだろうと思った。そして私自身に言われたようにも感じたので、それを確かめるようにして自分も一瞬目を閉じ、小さな声で同じセリフを口にした。

カランっという扉を開ける音で目を開け、お店の温かい空気に視線を一瞬漂わせてから新たに入ってきたお客さんへ、いらっしゃいませ、と声をかけた。

「ときどき言うの。どうしても気になったお客さんにね。」

隣りでアイリさんはそう言った。

「なんでだろう。私そのセリフを聞いたら、みぞおちがきゅって痛むような感じする。」

体の声をアイリさんと共有した。

「いつも体のどこかをこわばらせて気にしていたの。」

そう言う私にアイリさんは言った。

「何を気にしていたの?」

「具体的な何っていうんじゃなくてね。身の回りのこと、テレビのニュースの出来事、それから動物や植物のことなんかも含まれる。」

「ふぅーん。周りの生き物全てってことじゃない! たいへん、だよね? それがいつもって。」

「うん。あらためて『いつも』って考えるとびっくりするけど、私たちみんな何らかの生き物や命に囲まれて生きているわけでしょ。そう考えたら当たり前なことだけども。」

「そうだけど、体のどこかをこわばらせてってのは、やっぱりたいへんそうだなぁ。」

「うん、そうですね。頭は別なこと選べたり考えたり、疑似体験を作り出したりして逃げること出来るけど、体はまた違った道理に乗ってるからコントロール効かないですね。ただそのおかげで私がうわの空のときでも、この生き物の世界に体は私を繋ぎとめてくれてきたからね。ありがたいの。」

その夜、私は恐ろしく古い記憶の洪水に襲われて今を失っていた。

見るもの触れるものがみな演劇のセットのように感じられて、それらがどんな脚本のための道具たちなんだろう、どんな人物が生きている空間なんだろう、そんな風に思った。いつもの私の部屋なのに、気づいたらまるで別な人の部屋に現れてしまったようだった。

この感覚、昔はよく来てたなぁ、ちょっぴり懐かしいわぁ、でもこれ放っておくとすごーく生きづらくなるやつよ、手を打たなきゃ。

そう淡々と考えている私自身に頼もしさを覚えながら、母から引き継いだ虎の巻を本棚に探しにいった。

その虎の巻は、虎柄ではなく真っ赤な表紙の分厚い本で、通称〝赤の書〟というのよと母に教わった。拝み屋をなりわいとしていた祖母がそのほとんどをまとめたもので、一応そうした能力は血に負うところが多いからと、子孫に感の強い子が出たときのために代々受け継がせなさいという遺言で母から手渡ってきたものだった。

(第2話/全10話)