〖第5話〗

マッサージを受けた翌日、いつものようにカウンターの中で洗い物をしていると不意に声が聴こえた。

家事ってさ、終わりが見えない苦痛から始まるのよねぇ

母の声だった。高校の頃、母は私にそんなふうに語ったことがあった。

土星の輪のカウンターに立って皿を洗ったり、食器を棚にしまったり、包丁とまな板を前に調理を始めたりするときに最近ちょくちょく連想がたどり着いてしまうその母の言葉が、いよいよ五感を介して私の体に届いた。

翌日アイリさんと二人で開店前の支度をしているとき、用意していたように私は話しかけた。

「ねぇ、アイリさん。ちょっと変なこと言うかもしれないんだけど、聞いてくれますか?」

「うん、どうぞ。」

「こうしていつもどおりに食事の支度をしていたら思ったことがあるんです。子育てって母にとっては永遠の呪縛となっていたんだなぁって。」

「ふぅーん。」

アイリさんのいつもの、ふぅーんを聞いて、私はほっとして言葉の堰を切った。

「母はとても手際の良い人で、なんと言えばいいのかな、時間ののりしろをちゃんと作っている人なんです。家事から家族旅行まで、滞りなく進めてくれたなって、今振り返ると思うんです。もうそれは才能だなって感じるくらい手際よくて。そんな母の力を私たち家族は独り占めならぬ家族占めしてしまったんじゃないのかなぁ。」

私は開店準備の手を休めることなく、そんなふうに最近支度しながら浮かんでくる想いの道を今も辿りながらアイリさんに伝えた。

「その子育てに呪縛された母の才能を私が肩代わりして、このお店で解き放ってあげられていたらいいんだけどってところに最後は辿りついて、この思考の道は終わるんです。」

「ふぅーん。そうなんだねぇ。」

「アイリさん、いつも、ただただ肯定も否定もすることなく、私の話を聴いてくれてありがとう。」

こうして私が〝アイリの部屋〟と呼ぶ場はすっと立ち上がってすっと畳まれた。

「アイリさん、じゃあお昼休みいただきます。」

そう言ってお店の玄関の扉を開け、真昼の商店街に躍り出た。

これまでなんだか夢中になってお店を手伝ってきていた反動で、疲れも溜まっていたのかもしれない。最近の心の嵐にも見舞われた私をさりげなく気づかってか、アイリさんはちょくちょく休憩やお休みをくれた。めずらしくお昼時に休憩をもらってお店の外に出たら、普段知っている街と違う感覚を持った。そしてまた、どこでもないところにいる感覚もあった。あぁそっかぁ、最近ほとんど日中は土星の輪の中にいたもんなぁ…。

なんだか別な星にでも迷い込んだ感覚を楽しみながら、迷路のような路地裏を散策した。10代の頃から知っているこの商店街のお店を、今別の世界にいる感覚で見ているから、デジャブのように思えて不思議だなぁって半ば放心しながら歩いていた。

私このお店知ってるような気がする、そりゃそうでしょ、10代の頃来てるんだから。そんなボケとツッコミを心の中で繰り返しながらキョロキョロして歩みを進めていると、ひときわ強い既視感がやってきた。私は立ち止まって周りをグルリと見回してみて、何に反応しているのかひとつひとつの建物や看板に視線を置いていった…。いつの、どこでだろう…。

そんな問いを浮かべ続けていたら、この街に来た頃のことが思い出された。

母方の祖父母の家に引っ越してきたのは、私が中学3年の3学期だった。よりによってそんなときに、と思ったけれども受け入れるしかなかった。

高校は出来ることなら前の中学の友人と同じところに行きたいと母に伝えて、元の街の高校を受験した。

そんな空白期間の身の置きどころのなさを心配してか、担任の先生は卒業式の実行委員会へ私を途中入会させた。それで少しはその学校全体に関わることができ、卒業前のわずか一学期だけというこの学校への関わりを意味のあるものにしようとしてくれたのだと思う。その気づかいが当時の私にはそれこそ苦しくて、なんの役割もない日は逃げるようにして校門を出て家路に着いた。

自分がどこにいるのか分からないまま、家ではやはり手持ちぶさたの母と共に、居間のソファに体をあずけ、ただ並んでテレビを見ていた。その中で報じられるニュースはまるで、別な星の出来事なくらいに感じられた。あのときも、そして今も、相変わらず私はこの地球を別な星だと感じてることを知って、なんだか無性に笑えてきた。

私はアイリさんのいつもの動きから形作られていく一品一品を見つめながら、ふと湧いてきた問いを、営業終了後にそっと渡した。

「ねえアイリさん、変なこと聞いてもいいかな。」

「うん、また変なことね。どうぞぉ。」

アイリさんは笑いながら、いつものように軽やかに答えた。

「アイリさんは食事作るの、いやになっちゃったり、しないですか。」

「もちろんあるよ。自分が具合悪いとき。でもそのときは休めばいいから、ここに立つときは基本、嫌になったりしないかな。なんで?」

「うん。ここ最近ね、母の言葉が何度も頭の中に浮かんで…。それはね、」

といって私は、高校の頃に母の口から出た言葉とその場面をアイリさんに伝えた。

「終わりが見えなくなる苦痛かぁ。家族だからかなぁ、それ。私はそう思うけどね。」

「家族、ですか。」

家族、それって一体なんだろう、その構成者に苦痛を与えるその集まりって一体なんなのだろう。私の中に新たに問いが入れ替わった。

「私はここで、いつもいつも同じことしてるには違いないんだけど。私にしてみたら、同じ日なんて一日たりとないからねぇ。来るお客さんも違う。私の体調も違う。天気だって違えば、さらにはもっと高いところの星の巡りだって違う。私が力づくで変えようと思っても、たぶん、そのどれも変えられないんじゃないかな。自分の体調だって変えるんじゃなくて整えるだけだから。」

アイリさんの言葉を聞きながら私は、母が自分や弟にしてくれた毎日の家事のことを思い出していた。

「なんかね、アイリさんを見ていると度々母のことを思い出すんです。そして私の中に湧いてくるのは、なぜだか、家事という無限に出口のない仕事なんです。母はどうやって家事や子育てをやっていたんだろう…。そのことが今の私が見つめることなんだな…。うん、分かりました。」

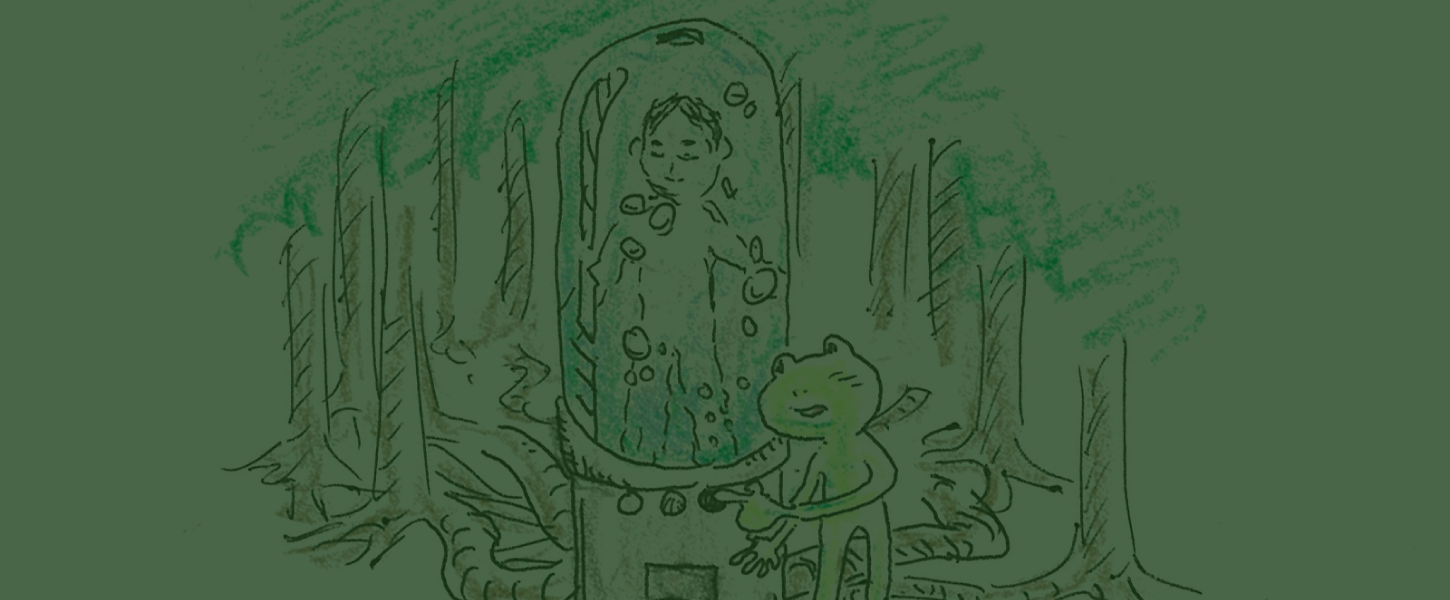

「まあ、ここもさながら、腹を空かせた餓鬼たちが集まる、出口のない無間地獄なのかもしれないわね。私はその女番人ってところ?」

そう言ってクスクス笑ってみせるアイリさんの笑顔が、いつものように自分の言葉で出来上がった自分の世界に、瞬時に風穴を開けた。

*

いつものように目覚ましが鳴り、思わず身支度をし始めてすぐ、今日はお休みをもらっていたことを思い出し、再びふとんに潜り込んだ。

「寝起きの、まだ頭が覚醒する前のぼーっとしたこのときに、なんの目的もなく天井を見るのが私は好き。」

宣言するようにそう自分に言った。

* ~ * ~ *

「おはよう、小春。もうおはような時間じゃないわね。」

「おそよう、お母さん。」台所に立って食材の下ごしらえをしながら、よくある母の岩戸開きにつき合った。

「お母さんがいないと家の中はすごーく暗くて手元足元もはっきりしないんだから。さっきも危うく指先を切るところだったわ。で、大丈夫? もう十分眠れた? まだ休んでてもいいよ。扉を少しだけ開けてもらえれば。」

そう言っていたずらっぽく笑った。

「うん、もう大丈夫。いつもありがとね。さてと、朝ごはん、じゃないねもう、晩ごはんはどうしようか。」

夕方まで寝室から出て来ないことが母にはよくあった。小さな私にとって初めてそれを体験したときには、まさにアマテラスが天の岩戸に隠れてしまったかのような、神話的なショックとなったのを憶えている。なにせ、ティーンエイジャーだった私が歴史の時間に古事記を読んだとき、岩戸隠れの場面で訳もなく大泣きしてしまったくらいだから。

母が床に臥せるのは、きっと血のせいなんだろう。数日間寝室に籠ってようやく少し動けるようになる時もあった。当然病院では原因不明扱いされた。

母が起きてくる頃になると家全体がちゃんと明るくなるのが不思議だった。寝ている間に知らず知らず母の血、祖母の血、そして私の血も加勢して、我が家に広がってくる見えない影を追い散らしていたんだと思う。

そんな役回りがいつの間にか安定した暮らしを支えるようになり、私も母の寝ている間は台所に立つのに慣れてくると、母でもないのに保護者をやってしまって、弟のふるまいにいちいち注文つけたりジャッジしたりするような言葉づかいをしてしまった。

年齢に関係なく、それは今思えばロールプレイだったんだなって分かる。でもその時の私には、その母方の、世間から見たら分かりづらい役割分担に必死で責任を果たそうと一生懸命で、相手にも負っている責任が当然あるなんて想像すらできなかった。しょっちゅう遊びに出かけることを咎めた私に弟が、僕に残された時間は残り少ないんだよと言った時、本当に自分の小ささや視野の狭さに悲しくなって涙を流した。

* ~ * ~ *

先日に続いてもらったお休みの時間を使い、街に買い物に出た。

駅前に集まる大きなデパートはどれもみなおじいちゃんおばあちゃんになっているなぁ。そう私は思った。

その老舗デパートらが駅を中心に寄り集まって立っている様が、なんだかとても温かいものを私の中にもたらした。そして街と自分の間に、何か光る暖かい流れが通い合ったのだ。

デパートの脇には背の低いフードコートが新しく出来ていて、まるで子や孫のようにそこに現れ出ていた。駅を中心に一つの家族が集まっている景色を街のあり方に発見して、私は何とも言えない切なさを味わった。

一通り買い物が終わった時にはもう夕方になっていた。夕飯どうしようかなぁと思ってみたが他に頭に浮かばないよなと自問自答してから土星の輪に向かった。改札前を横切るともうすでに帰宅ラッシュの始まりなのか、大勢の人たちが自動改札の中から街へと吐き出されるように出てきていた。私もその人の波の一人となって街へと散っていくようにしてお店にたどり着くと、もう一人スーツ姿のサラリーマンが入って来た。

お店の中はそこそこのお客さんで埋まっていた。お客さんの雰囲気は、午後の時間を静かに使いたい人たち、といった感じだった。

「アイリさん、こんにちは。やっぱり来ちゃいました。」

そう言って私はカウンターの一人がけに座った。

「いらっしゃい。閉店まででもゆっくりしてっていいからね。」

と言って、そっと水を私の前に置いた。後ろでは、先ほど一緒に入ってきたサラリーマンの男性がすでに来ていたお客さんと合流したような話がお店の中に広がり、私の耳にも届いた。

「ただいま。待ったかい。」

「ううん。大丈夫。街歩きしてたくさんの本を買ったから、ここに早めに来て読んでたの。」

二人はここで待ち合わせて夕食の様子。アイリさんがお水を持っていきながらオーダーを伺ってすぐ戻って来て私に言った。

「常連さん。といっても月に一回来るくらいだけど。」

「ムーンのお客さんですね。」

「そうそう! あのお客さんたちを見ていると、都市生活者のささやかな喜びがお店に灯を入れてくれてるように感じる。ここをダイニングの延長としてくれてね。」

店員とお客さんの間の立場を楽しみながら、私はふと、自分の家の台所に座ってるように感じた。そして、こんな家なら帰りたくなるのになと思った。

「なんか、あのカップル、見たことあるような気がする。どこでだったか忘れちゃったけど。」

私のその言葉に静かに頷きながら、アイリさんは言った。

「どこかで会ってるかもね。あるいはこの店でかもしれないよ。そんな風なの、ここではよくあることなのよ。例えば小春ちゃんがこのお店でお客さんと出会うじゃない。それからまもなくして、日常の中でその人とちょくちょく巡り合うようになるの。スーパーでレジ待ちしてたらすぐ後ろに並んだり、駅の自動改札入ったら、そのすぐ隣の改札からその人が出てきたり、ぶらっと立ち寄ったバーのカウンターに座ったらすでにその人が横に座っていたりとね。そんなふうに一時期その人とは暮らしの歩調が合うようになる。そうした最初がこの店で会ったことから始まるのがとても多いのね。」

「アイリさん、この街をどこか高いところから監視してるの?」

「かもねぇ」

そう言って大笑いした。

「それは冗談としても、アイリさんはまるで星占い師のようですね。お店の名前からして星だし。」

「じゃあ私はさながら原宿の母とかそんな感じ? そんでもってここは〝土星の館〟ってところかしら。あはははは!」

「私、ひそかにアイリの部屋って心の中で命名してました!」

今度は二人で大笑いした。

でもほんとにアイリさんはこの街の母なんだよ、少なくとも私にとっては大事な大事な母なんだよ。私はそう心の中で強く思った。

(第5話/全10話)