〖第9話〗

「私は今まで深く考えないように無理してきたことが、たったひとつあるの。」

祖父はそんな私に静けさを寄せて待ってくれた。空っぽの存在感を前にして高校生の私は不思議と普段言葉にならないことが自然と話せた。

「世界のことや、人の生きる営みって頭ではどうしても理解できなくって。その代わりにそこで生きている人からはどんなふうに世界が見えるかなぁとか、その人だったらどう暮らしを立てるかなぁと想像を巡らせることで分かろうとしてきたの。そうやって想像の中でその人になってみたときに、私の体が苦しさや喜びや悲しみを共に味わってるの。それらの気持ちを心で感じようとするとね、ここからどこか出口の分からないところへ私を連れて行ってしまう何かがやってくるの。だから出来るだけ、この生身の人間が生きる実世界をじかに知ることを考えないようにしてきたんだ。」

まるでお話の中から出てきた人物のように、祖父は私の声を聴いてくれていた。

それからしばらくして、瞑っていた目をゆっくり開いた祖父は、床の方へ視線を向けて今の私へ語り始めた。

「一回人間じゃなくなったようだった。そこはの、圧倒的な無音の世界だったんだよ。わしの五感は全く別の代物になって、この世界は全く別の代物になったんだ。同じことだな。わしが分かるのは、わしの世界だけなんだから。そこに行って帰って来られて、これまでと同じように、めぇも見え、みみぃも聴こえ、はなぁも嗅げるっていう世界がまた自分の前にやってきて、あぁこうして分かる世界というのはわしの五感が作ってる世界なんじゃなぁと。」

祖父の目玉は途中から上を向いて、何かを映し出しているかのようだった。そしてそれを見ながら私に話をしてくれたふうだった。

「ねぇ、おじいちゃん。私にはそんなふうにこの体から一度離れるような体験はあいにくまだないから、正直、今私から見えたり聞こえたりしている世界が私自身が映し出した私だけのものだなんて思えない。今こうして話しているおじいちゃんやおばあちゃんと、日中会っていたアイリさんとが同じ存在だなんて思えない。というより、むしろ、私はまだ世界に出会えていない気がずっとするんだ。」

「見えんよ、本当の世界なんて。自分が見えているだけの世界を大事にしなさいな。それがお前自身なんだから。そのお前さんに見えている分だけな、丁寧にかかわって育てなさい、世界を。」

私はずっと、幻影の世界に生きてきてしまったという申し訳なさを感じた。いや、そうじゃない。私にとってはそれしか分からない世界を、幻影呼ばわりしてきてしまい、どこか別の本当の世界をずっと求めてきてしまったことへの申し訳なさだ。それは私自身を幻影扱いしてしまった申し訳なさと同じことだ。

そして急に、彼への申し訳なさも出てきた。彼と私はともにそれぞれの理由で半透明どうしだったんだ。お互いの影を重ねることでかろうじて、ひとつの実体を持った影を作り出せていたのかもしれない。彼は夢の中で、月夜の森を彷徨いながら影を見つけたろうか。

私も、もうそろそろ帰ろう、そう思い至った。

*

*

*

もうまもなく年も暮れようとしていた。

浴室に行くと、冬至に浮かべた柚子がまだ、お風呂場に取り置かれてあった。そうそう、まだ充分使えるって思って取っておいたんだ、そう思い出して新たな湯に投げ入れた。そのついでに自分の体も投げ入れた。

浮力に任せてただただ体を湯にあずけた。目の前をゆっくり横切る柚子を私は特に違う存在だとは思えなかった。柚子という生き物が流れにゆだねて泳いでいるようにしか見えなかった。まるで水族館のマンボウのように。

マンボウは白く、ゆっくりと泳いでいた。

平日の午前中のせいか、人もまばらで私たち二人は魚類の王国に紛れ込んだ異生物といったふうだった。トンネル状の通路から水槽を見上げるとウミガメの腹が頭上を越えていき、次いで小魚たちが後を追いかけていった。

私は冗談交じりに彼に言った。

「私どもの大切なカメを助けてくれて本当に感謝いたしております。どうぞ心行くまで、ここ竜宮城で魚たちの舞を楽しんでいって下さいませ。」

彼は特に笑いもせず、本当に舞を楽しんでいるようにあちこち見たあとに応えた。

「いやぁ、ここは本当によいですなぁ。ずっとこちらにいたいくらいです。いっそのこと、僕を魚に変えてくれませんか。」

私は負けじと応えた。

「それはなりません。そもそも人と魚は住む世界が違います。進化の道も異なります。どうしてもとおっしゃるのでしたら、陸と海をつなぐ両生類にご相談いたしましょう。」

そう言って二人で顔を見合わせて一瞬の後大笑いした。

彼のその時の笑顔を思い描きながら、湯船から上がって床に着いた。そして、夢を見た。

「誰が来るって言うの? ここに、今頃。」

彼に連れられて、私たちは母校の中学校に夜な夜な忍び込んだ、といっても私にとってはわずかに3ヶ月だけの場所だったが。面白いものを見せたい、いや会わせたいという方が正しいかな。そんなふうに言われて誘われた。

先日行われた中学の同窓会に初めて、気が向いて参加し、当時顔だけは知っていた彼としゃべった。その後すぐに、美術館デートに行って、思いがけず絵の話題ですごく盛り上がった。あっという間に時間が経っていた。もっと一緒にいたい人だなぁと思っているとすぐに彼からうちで良かったら一緒にどうですか、という、なんともファジーな告白をもらい同棲が始まった。

そんな中での、彼の不思議なデート先のひとつとして、夜の母校につきあって行ったというのが、まあまあ正確な表現だろう。

「誰が来るって言うの? ここに、今頃。」

もう一度言った。しかし彼は私の方に首を向けたあと、窓から夜空のまあるい月を見上げたきり、じっとしていた。

しばらく後、月を見上げたまま彼は言った、

「来たよ。」

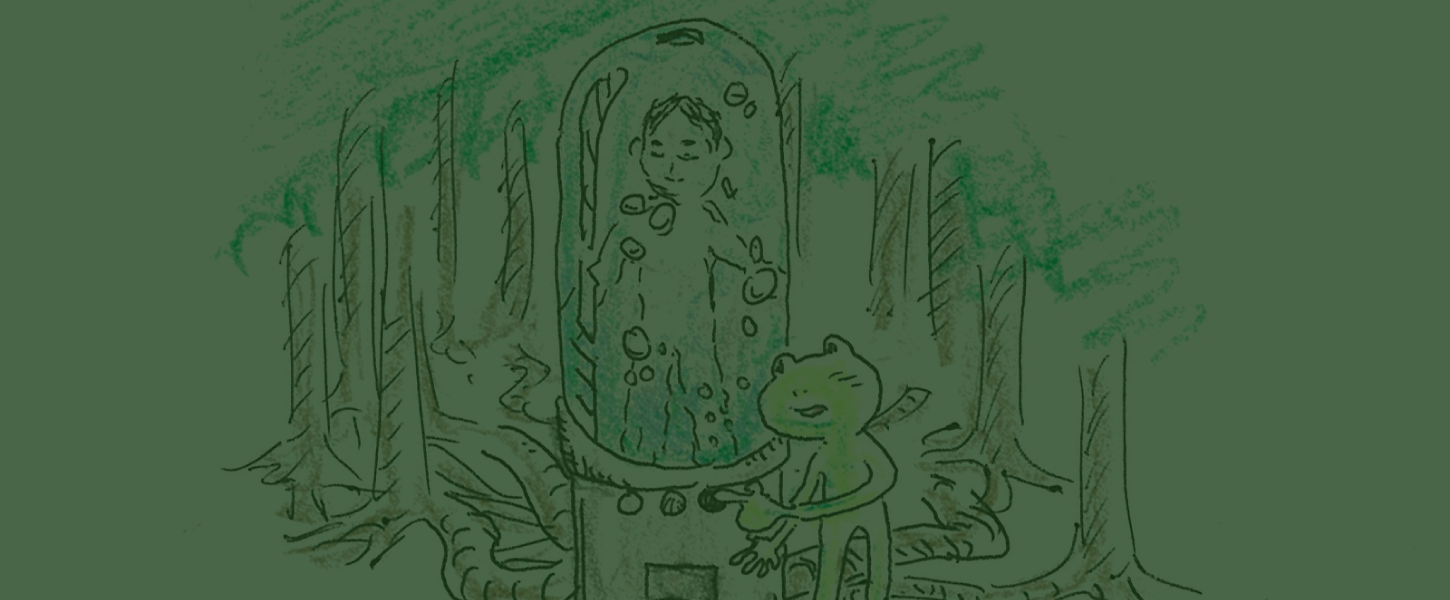

私も窓のそばへ行って月を見上げると、船に乗ってかえるがこちらに近づいてきていた。

「両生類に相談したんだよ。そうしたら満月の晩にあなたの大切な場所に行きなさい。そこへ私どもの使いを寄こしますからって言われてね。これで僕も晴れて魚になって君と一緒に暮らせるよ。」

ふと気づくともう横にかえるがいた。私とほぼ同じ背丈だった。人とかえるの間くらいの姿をしていたので、それがかえるのような人なのか、人のようなかえるなのか、分からなかった。そしてかえるは言った。

「おねえちゃん、久しぶり。こうして彼をおねえちゃんのもとに連れて来ることが出来て、僕は本当に嬉しいよ。」

弟だった。よくよく見ると、かえるだけれども、弟だった。

夢でよくある多元的な感覚だな、そう冷静に思い、その感覚をとても心地よく味わっている自分に気づいた。

「どうしてあなたが両生類の使者なんかやれてるの? 人間だったでしょ?」

「うん。でもね、僕は自分を100%完全に活かしきるには人間じゃ無理だって判断したんだよ。ごめんね、あの家では人間でいるのは当時の僕には限界だった。でもおねえちゃんもお母さんも、お父さんも、みんな大好きだったから、もうとても堪らなく辛かったんだよ。だから、生物の世界に相談して、生き続ける代わりに人間の体を返して、かえるに乗り換えたんだ。で、こうしておねえちゃんと彼氏さんとの仲を取り持つことが出来て、やっと願いが叶ったって思ってる。」

「あなたの気持ちは今、痛いほど伝わってきたよ。そうだよね、よく持ちこたえたね。でね、私は人間をやろうと思うの。彼は私のそばに来ようとして、魚になってくれようとしてるけど、私の方こそ人間になろうと思うの。陸へ案内してくれる?」

そう言うと私は、いつの間にか私の背中に生えていた背びれを引きはがし、体中に生えていた鱗を払い落した。

弟は大きな二つの瞳を左右に開いていって、私と彼の両方を同時に見た。目の中に映り込んだ私と彼が左右両方の瞳にいた。

「小春、僕は君と一緒にいられればそれでいい。魚だろうと人間だろうと。」

そう言うと、彼と私の二人はかえるの弟に張りついて、まるで海底のようなその場所から浮かんだ。そして満月の明かり目がけて浮上していった。

*

祖父からの聞き書きの最後は、私の想像したイメージで締めくくっていた。大和とともに散った最初の祖父と、話を聞いてきた2番目の祖父を一人にして描写した。

【一体あのとき大量に消えた命たちはどこへ行ったのだろう。大和の火の中で光に呑まれるようにしていなくなった神兵さんたちはどこに消えたのだろう。

甲板から放り出され、海の中で呼吸が出来ずに苦痛の中にあったであろう祖父。肉体の苦しみは、死ぬ覚悟を決めた祖父をして生きたいと思わせ、それでも苦しいからせめて最期のときは主体的に死にたいと、舌を噛み切ろうとした。けれども生きたい、死にたくないという想いに勝てずに意識が薄れていく中で、いよいよ見えてきた大きな光。

「あぁぁ…天皇陛下様…おかあちゃん…!」

そう思って気が遠くなっていったある瞬間、その光にものすごい勢いで吸い込まれていって、さらに海中から上へと何かの勢いで持ち上げられ、海上上空へ放り出されたその眼下には大和。世界最大の46ミリ砲の弾薬庫が大爆発する光景を視界に入れながら、光の向こうに消えずに落下してきた祖父。

その子孫である私は今でも、日本国という戦艦の上で暮らしている。世界最大の砲弾を世界最大密度の原子力発電所に変え、どこかの戦場へと神風特攻として運ばれているように私には感じる。またいつの日か、新たな弾薬庫が大爆発する前に、下船できることを祈るばかりである。】

大学時代、東南アジアの戦地へ行った際、旧日本軍の壕のひとつに落ちたことがあった。

「あー、どうしたらいいんだろう!」

「落ちついて。大丈夫!」

「なんの根拠もないくせにー! また小春のいつもの大丈夫が出た。どうしてこんなときまで〝大丈夫〟なのよぉ! このまま死ぬのなんて絶対嫌だからね!」

「優子、大丈夫だからまずは落ちついて。あ、また言っちゃった、ごめん。とにかく何とかしよう。考えよう。この穴から抜け出ることを。」

私たちが落ちた穴は、落ち葉が敷き詰められてもはやどこが穴か分からなくなっていたので落とし穴にひっかかるようにしてきれいに落ちた。底までは大して深くなく、これまでたくさんの葉や植物のつるや枝が積もったおかげで、けがひとつしなかった。底から横穴も伸びていた。冷たい風が奥から静かに流れてきて、優子の顔は真っ青になってきていた。感情を絵に描いたように表に現す彼女の才能に私はこれまでどれだけ救われただろう。そう思ったらますます私だけ落ちついていった。

「這い上がった世界は、まだ戦場だよ。このままここに避難していようか。」

いたずら半分に言った私の言葉に真剣に怒りを現した優子の顔がなぜか思い出される。

(第9話/全10話)