〖エピローグ〗

年が明け、引っ越すことをアイリさんに伝えた。

「ああ、さびしくなるなぁ…。」

その言葉に私はホームが出来たことを感じて、逆に幸福感を憶えた。

「車出すから、荷造り出来たらいつでも言ってね。荷造り出来なかったらいつまででも言わなくていいからねー。」

はにかむアイリさんのその表情を初めて見た。私も、初めて感じるような切なさを覚えて涙ぐんだ。

1月7日に年号が変わり、2月9日には大好きな手塚治虫が亡くなり、大きな光が相次いでこの世からいなくなった。なんだかまったく違った世界へと旅立つような心持ちの3月11日、最低限必要なものだけをアイリさんの車に積み込んだ。

「目で見る外の光ではなく、肚で感じるお前自身の感覚をこそ大切にしなさい。」頭の中の祖父がそう言った。

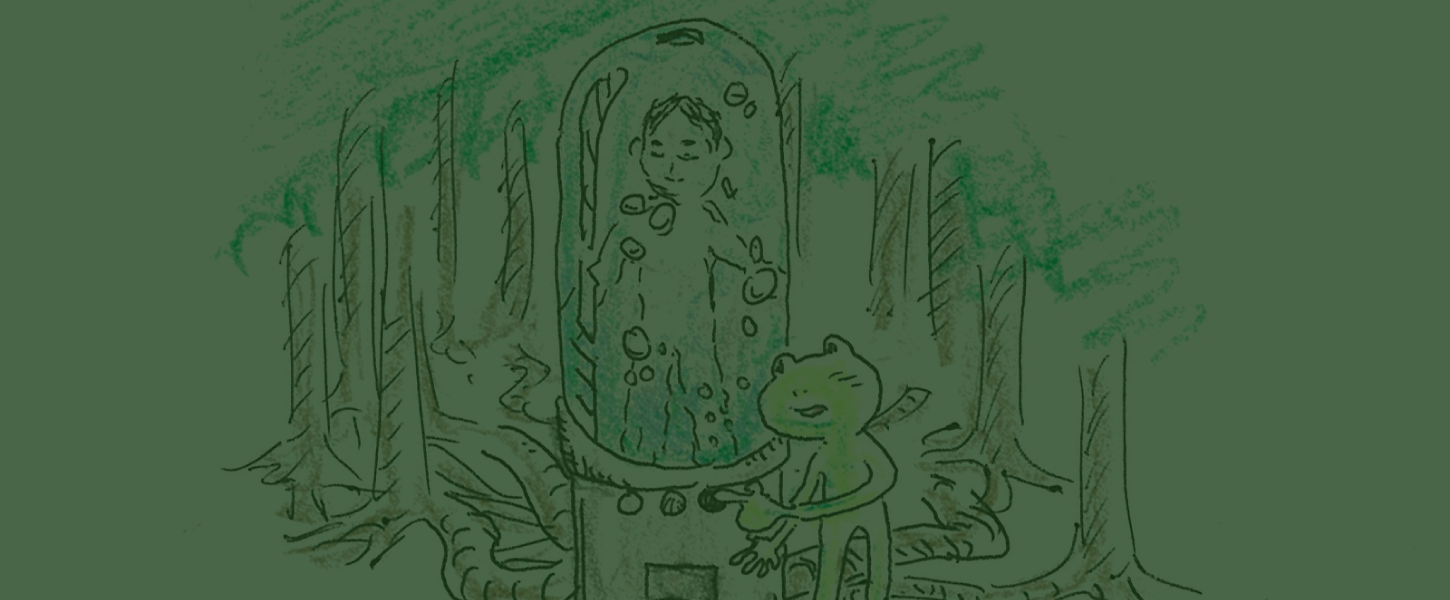

次いで、頭の中のかえるがこう言った。

「おねえちゃん、また戦艦の上に乗ってるね。でも前と違って、今回はこうして超能力小僧も一緒にいるから心配ないよ。平凡な平和を完成させよう、年号のように。」

みつきさんと荘子さんも見送りに来てくれた。荘子さんからは私をイメージしたというドライフラワーを、みつきさんからはとてもセクシーな下着を餞別にどうぞともらった。

「今度はみんなでそっち行くね。」

二人にそう言われて、うん、とだけ返事をした。

大げさにすればするほど、今生の別れみたいになって、さびしさに飲まれてしまいそうだったから。

「じゃあ、しっかり送り届けてきまーす。」

アイリさんが見送りの二人にそう声をかけて、車は動いた。

首都高の複雑なカーブや斜線変更を苦もなくしながら、アイリさんは私に話しかけた。

「小春ちゃん、私いつも思うの。こうして首都高をくぐり抜けて東から西、あるいは西から東へと行くとね、まったく別の世界へ抜け出たようだなぁってね。突然だけど、人生でにっちもさっちも行かなくなったとき、どうする?」

「うわっ、突然だなぁ。うーん、私だったらその状況をお話に書きます。そうしてまずは徹底的に自分を客観視します。」

「なるほどねぇ。小春ちゃんらしいわ。で、それしてさ、現状からの打開策みたいなの、見つかる?」

「見つかるときもあれば、全く出口なしってときもあるかな。」

「うん。なんでそんなこと聞いたかっていうとね、こうして車線変更しながらどんどん進んでいく感じが私にとっての打開策だなぁって思うの。ひとつの出来事、ひとつの事件、ひとつの世界、ひとつの人生。それらはどれもひとつの周回軌道の中で起きているんだって強く感じるの。だから、車線を変えない限りは同じ物語の中から出られないと思うのね。で、この人生の中でいかに車線変更のタイミングを見つけるかってことね。これはもう頭じゃなくて体得ね。」

「なるほどねぇ。今のアイリさん、めずらしく前へ出てきてる感じした。普段あまり意見しないですもんね。」

「小春ちゃんよりちょっとだけ人生の時間が長いことで、ずうずうしくひとに意見出来るようになったの。私からの餞別だと思って、とりあえず受け取ってね。鵜呑みにすることはないからね。あとで必要ないと思ったら山でも川でもどこにでもポイしてね。」

助手席のシートに深く沈みながら、アイリさんの言葉を反芻した。そしてふと、前から聞きたかった問いを思い出し、首だけわずかに傾げて言った。

「ねぇアイリさん。ひとつ質問してもいいかな。」

「どうぞぉ。」

どこまでもニュートラルにアイリさんは言った。

「好きな人はいますか。」

しばらく車内に沈黙が訪れたが、決して気まずさを感じず、むしろ優しい空気に包まれたような安心感があった。

高速を降りて下道を少し走ってからアイリさんは言葉を発した。

「ごめんね。しばらくだまってしまって。いるかいないかの事実を述べるだけでは嘘をつくことになったから、自分の内側をゆっくり感じてみて、何か言葉が出てきたらそのとき話そうって思ったの。」

そう言うと、横を向いて小春の顔を見た。そして僕と目が合った。

赤信号の間中、じっと目を見つめられた小春であるはずの僕は顔を赤くした。青信号はまだかなと気持ちと共に視線をフロントガラスに逃がすと、明るく真っ青な空を背景に、雨粒がガラスに星々を作っていった。

「あっアイリさん、天気雨です。」

「あらら、私たちこれからキツネの嫁入りだったかしら。」

そう言って私に話を合わせてくれた。

「なんか、今一瞬、すごく恥ずかしくなったのアイリさん。今さら変だね。」

「ううん、私も瞬間、誰か違う人と視線があったように感じた。もしかしたら小春ちゃんの彼かもね。」

「えっ?」

「ずっと想ってくれてるね。でも、乗っ取られちゃだめよ。」

そう言うと、アイリさんはとびきりチャーミングなウインクをしてみせた。

「うっ…、また、恋に落ちました…!」

そう言って二人はそろって大笑いした。

アイリさんの恋バナはなんだかもう聞くタイミングではなくなってしまい、そのままとなった。そしてまもなく彼のアパートというところで、アイリさんは口を開いた。

「最近、小説はどうなの?書いてる?」

「まだなんだけど、なんかやっと筆を持つ気がしてきたの。」

「おっそうなんだ!」

「うん。人生と小説が振り子の両極にあって、行ったり来たりしていたけど、今はようやくお話の中の時間と人生の時間が共に私の世界なんだって思えるようになって、いい感じでひと連なりになってきてるんだぁ。」

「うちの喫茶店に来てからの時間もまるでお話みたいだったもんなぁ。タイトルをつけるとすると『土星の小春日和』って感じ?どう?」

「あぁ素敵すぎ!」

「でも、例の小説の続きも書けたらきっと読ませて。あのネコが主人公のお話、出だしを聞いただけだけど、私とっても気に入ったから。」

「第ニャン次世界大戦のことですか。ネコの他にもキツネやかえるも登場しますよ。」

「あれってそんなタイトルだったの? あははは、ますます面白そう!」

アイリさんの笑顔が小春を心底安心させたのを僕は感じた。

そこで、長い長い夢は終わった。

* ☽ *

小春が帰ってきた晩、築30年近くにはなるかと思われるアパートで、犬の遠吠えを聴きながら、老夫婦のように寄り添って眠った。夢のような春の始まりのことだった。風で膨らむカーテンのすき間から時折射し込む月光が、彼女の横顔を白く浮かび上がらせていた。

その横顔に向かって、おかえり、とひとこと言った。

しばらくその月光の光線に視線を向けていると、また大きく、風がカーテンを膨らませた。そのスカートの広がりのようなカーテンの向こうでちらりと月が雲間から現れて、また隠れた。

目を閉じて枕に頭を沈み込ませ、まぶたの裏に今見ていた景色を辿った。目を閉じた暗闇の中でも、その景色を自然と思い浮かべられた。僕の外にも内にも同じ世界が広がっている実感が湧いてきて、安心の中で眠った。夢でも現実でもない僕の世界に今、小春はいる。その実感は、僕のこれまでとこれからを合わせた一生よりも大きな存在感を持って、僕たちの世界を包み込んでいった。

そう、どこにも行ってなかったし、焦ってどこかに向かわなくてもいい。

そして月光に照らされた机の上の原稿用紙が、風で一枚、羽のように僕の枕元に舞い落ちてきた。

*

【第ニャン次世界大戦】

1904年、僕は猫の町を離れる。人間の町へ行く。しばらくの間はあちらでの戦に時をとられることになるだろう。どうも地面の取り合いの戦が大詰めとなっているようだ。人間どもが累々と死んで兵が足りないからと、とうとうこんな猫の町にまで徴兵がやってきやがった。それにしっかりと人間服まで送ってやがる。おやおや、この服ときたらずいぶん使い古された代物じゃあありませんかい。こんなの着て人間同士の戦に駆り出されなきゃならないなんて、あぁなんて因果な土地に生まれちまったものよ。

さてさて、そろそろ時が来たようだ。なんの道理や大義があるのかしらないが、生き物の意地だ、あちらさんの頭でっかちを一つ、叩いてくるとするかの。

では行ってくる。猫の町よ、さようなら。

*

「小春、君のお話で僕が絵を描いて、絵本を共に創りたい。」

「うん。」眠ったまま小春は言った。

(第10話/全10話)

完