〖第6話〗

夏までまだ3ヶ月弱もあるのに、もう夏のようなもくもくした雲が空に浮かんでいた。喫茶店のそばに見つけてもらった鄙びたアパートの部屋で、窓に切り取られた空に浮かぶ雲の動く風景画を見ていると、同じ雲を見ていた幼いときのある日を思い出した。

まだ梅雨前なのに今日と同じような夏の暑さだったその日、いつものように母は、朝から家事を流れるようにしていた。その流れるようにという言葉の中に、「母」という営みを肯定的に見たいという私の気持ちが表れている。さらにそれによって、見たくない事実にも目の端で気づいている。その自動化されすぎてしまい、彼女自身がその自動的な役割の犠牲になっているという事実に。

幼い時の私が、母と一緒に台所に立って調理をしているときに感じた「完結した世界」という安心感と、同時に味わった閉塞感。それは今思えば、その自動的な母という役割が与えてくれていたものだったのかもしれないと思う。そして私の中にも大きく場所をとっているその型が、どこへ行っても安心感と閉塞感のセットを自分自身に与えてくる。例えば、アイリさんの〝秘密基地〟にかくまってもらっている今も。

風が、膨らむカーテンをすり抜けて入ってくる。小春の顔の上を柔らかくなでて過ぎていく。やっと空気が動き出したその部屋の中で、安心感と閉塞感からわずかに座りの悪さをずらした。

土星の輪に出勤して、アイリさんに朝の自分の一連のもの思いを話したあと、「ああ…、この狭くて窮屈な役割は私たち女ばかりが受け継いでるんだ!」

と毒を吐いた。

それに対してアイリさんはあっけらかんと、

「小春ちゃん、それは素敵な発見だったね」と返して続けた。

「私がこうしてお客さんに来る日も来る日もごはんを出してるのも、安心感と閉塞感のなせる業かもしれないよね。ただ、家よりはまだ街のお店というところが閉塞感を軽くしているとは思いたいけど。」

そう言いながら小春の前に朝食代わりに作ってくれたホットケーキをそっと置いた。それは久しぶりに、私がここにいると感じさせてくれる甘さだった。これを作り出せるアイリさんのルーチンを感じながら、私の中にある役割という型を肯定も否定もしなくていい。そう舌が言ったように思った。

土星の輪のお店玄関に今日も素敵なフラワーアレンジメントが飾りつけられた。私がその飾りつけを終えた花木さんとカウンター越しで話すのは初めてだった。距離感が新鮮だったせいか、知り合ってだいぶ経つのに私は言った。

「花木さんって、下の名前なんて言うんですか。今さらこんなこと聞いちゃってごめんなさい。」

自分の口から出た言葉に自分でも居心地悪くなり、意識を食器拭きに逃がした私を、花木さんは笑顔で見つめながら言った。

「ショウコって言います。これからは名前で呼んで下さいね、小春さん。」

「荘子って書くんだよぉ。中国老荘思想のあれ。」

カウンターの奥からアイリさんが言葉を投げてきた。

「荘子ちゃんってほら、どこか悟ったようなシンプルさをまとってるじゃない。名は体を表すって荘子ちゃんのためにある格言だなって思うのよねぇ。」

アイリさんの言葉にもただにこやかに座っている荘子さんを私はとても素敵だなって見つめていた。

*

たまにはお店をお休みにして一緒に出掛けよう、そうアイリさんが提案して、私とみつきさん、そして荘子さんの四人で絵に描いたようなピクニックをした。

当日朝早くにアイリさんと二人でお店に来てランチボックスを作った。カウンターに並んで食材を切ったり蒸したり、冷蔵庫へ出し入れするのに狭いスペースで阿吽の呼吸で体を交わし合ったりしながら、母と台所で一緒に調理した数少ない土曜の午後を思い出していた。

「小春ちゃんてほんとに良いタイミングで動くよね。私一人でこの店まわしていた時の動き、もう思い出せなくなってしまったよ。」

ニンマリ笑顔をこちらに向けてそう言った。

そんな風にして朝の2時間あまりで4人分のランチが出来上がった頃、残り2人もやってきた。

「おいしいねぇこのプリン。」

「土星の輪のプリンはやっぱり外せませんね。」

みつきさんと荘子さんはサンドイッチをペロリと食べ、揚げ物とサラダとピクルスもパクパク口に運んだあと、しめのデザートのプリンを一口ずつ味わいながら言った。この街で一番大きい公園には芝生が広がり平日のお昼でも学生カップルやベビーカーを押してやってきたお母さんたちや、定年した夫婦がそれぞれの時間をこの土地に重ねていた。

アイリさんはきれいに食べつくされたお弁当を幸せそうに見ながら芝生にいる人たちみんなの想いを代弁するかのようなセリフを言った。

「こうして人が自然の中で集まって食べたり話したりするのってさ、古代から、人間が始まった時から続いて繰り返されてきてるよね。喫茶店ってのも人が集まってしゃべって食べてする場所でさ、そういう古代から連綿と続いてる営みを今風にやってるってことよねぇ。」

帰り、車を出してくれたアイリさんの運転でみんなを順番に送りながら、最後になった私と二人きりになったときに突然聞かれた。

「小春ちゃんの彼は一言でいうとどんな人なの。」

びっくりした私の心を見透かしているかのように、アイリさんはハンドルを助手席の私の方へ切りながら、車の左折と共に顔も私に左折させて言った。

「何とも言えない甘い香りを含んだような人だったんです。」

「だった?」

「うん、あえて過去形で言ってみた。」

そう言って自分でクスクス笑ってしまった。そのことでさっきびっくりして固まった表情が崩れた。それからすぐに笑いが引いた自分の気持ちをはぐらかさないように話を続けた。

「なんか変な言い方になるんだけどもね、アイリさん。本当に彼と付き合っていたのか今思い返してみようとしても、うまく姿が浮かばないの。でもそのかわりね。ごはん作るの上手だったし、どちらかと言えば二人で暮らしている時は彼の方が部屋にいることが多かったから、自然と家事を引き受けてくれたのもあって、彼の手からは色々な食材や調味料、完成した料理の香りなどが合わさったいい匂いがしょっちゅうしていたの。だから香りを思い出すと、あぁ、付き合っていたんだよなぁって思えるの。」

「へぇ、素敵ね。」

そう言ったアイリさんの言葉が心の中に届いてしまわないうちに、私は気忙しく言葉を続けた。

「あのね、どうしても彼がみえなくなってしまったの。」

「香りはすれどもってこと?」

私の顔をふっと優しく見ながらアイリさんはそう言った。

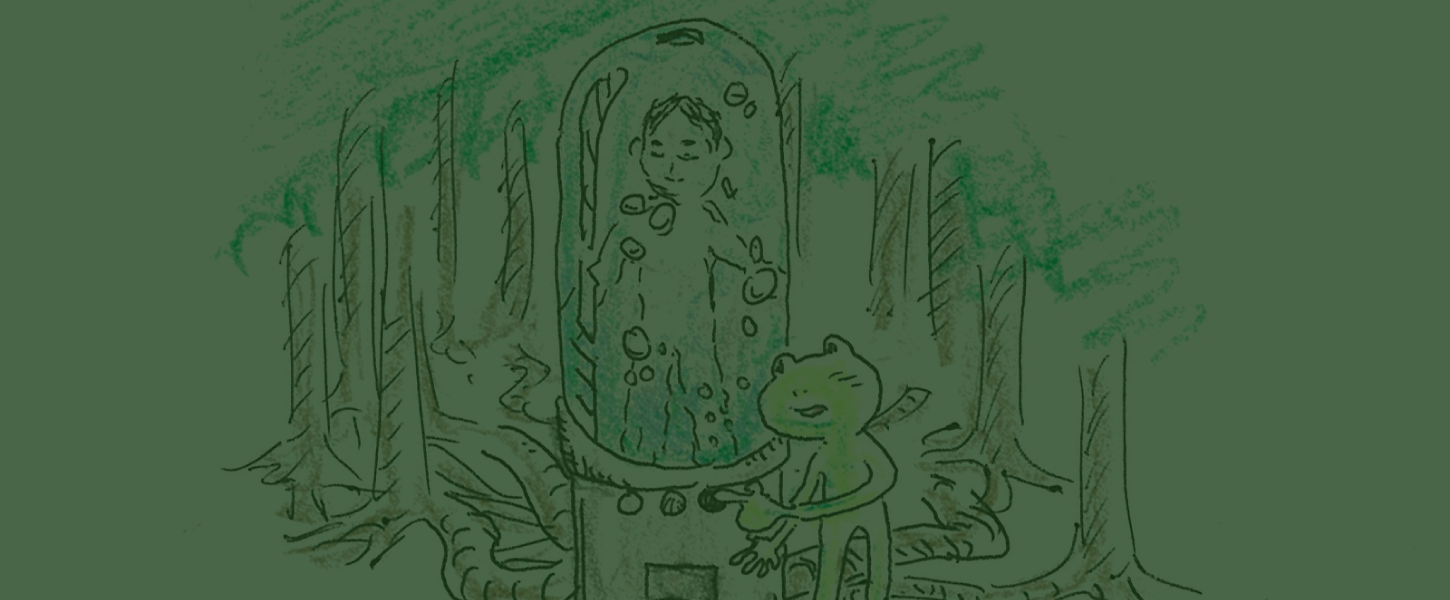

「全く見えなくなってしまうの。そこに〝いる〟っていうのは分かるのよ。でも姿として本当に見えなくなっちゃうの。昔、私がまだ学生の頃、うちのおじいちゃんと一緒に住んでたんだけども、そのおじいちゃんにとても似ていて…。」

「顔が?」

「あははは。いや、何というか存在感が。おじいちゃんはまるで透明人間にでもなったような感じで、家の中にいるんだけど私の目には全く入らなかったの。あるきっかけで戦争の話を長い期間にわたり聞いたことがあって、やっとおじいちゃんの透明さみたいなものの理由に想いを馳せることができるようになったってことがあったの。」

「で、彼にも何かあって透明になる、と。」

「きっとそう。彼がそれを癒すのにどのくらいかかるか測れないし、いつまで続くのか分からず、一緒にいるのが苦しくて、いてもたってもいられなくなって出てきちゃったというのが正直なところなんです。」

「まあ私も変わった名前をお店につけるくらいだから、不思議なことには人並以上に出会えるんだけどね、それって実際に透明になっちゃうってこと言ってるよね?」

「そう。姿が透明になってしまうの。存在感も、ってつけ加えた方がいい。」

「彼にそのこと言ったの?」

どこまでもニュートラルにアイリさんは聞いてきた。

「言えなかった。最初は私の感覚をしばらく疑ってたし。家系的に言って、私の方がきっと変だって、これまでの人生の中で何か大変なことがあったときにはいつもそう思ってきてたし。でもやっぱり実際に彼の姿が消えてるって分かるようになってからは、彼へ配慮するあまり言えなくなっちゃって…。」

「ふぅーん。やっぱり影もなかった?」

「うん、なかった。そして彼もそれを苦にしてる風だった。」

「そっか。これは私の個人的な感想なんだけど、その見えない影にも匂いだけはあって、彼には感じられていただろうなって思うよ。」

「匂い?」

「うん、香りというよりは匂い。その人ってきっと外側の〝自分〟という手がかりをどんどん消したがってるのかなぁ。ほら、やっぱり大多数の人って見えるものに頼って生きてるでしょ。私やあなたも見えるところがあって、こうしてやり取りできる土台を得ているしさ。でもそれがあるために、逆に『あるもの』は見えなくなってしまってるってこともあるんだよ。言葉には出来ないけど自分には確かに感じられる何かがあってさ、でもそれを社会の圧力みたいなので無理して言葉にしてみたとき、伝わらなかったという無力感と共に、へたに言葉を与えてしまったがために、自分の確かな感覚もぼやけてしまって、大切なものを見失ってしまうことってあるじゃない? あれ? ない?」

自分でも気づかないうちに、大粒の涙をボロボロこぼしていた私を見て、アイリさんは幸せそうに笑ってみせた。あぁ、この人は得体のしれない状態の私を雇ってくれたのだ、そんな柔らかい大きな想いが唐突に私を包み、その中でしばらく泣き続けた。

(第6話/全10話)